PCB(Part-based Convolutional Baseline)

参考链接:

Re:从零开始的行人重识别(五)

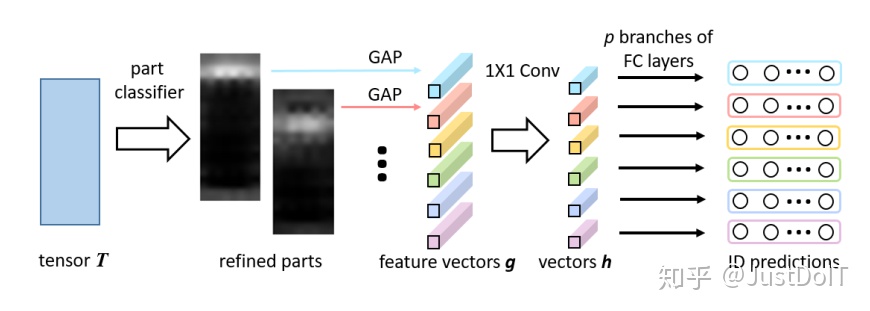

RPP结构图:

毕设项目演示地址:

链接

毕业项目设计代做项目方向涵盖:

目标检测、语义分割、深度估计、超分辨率、3D目标检测、CNN、GAN、目标跟踪、竞赛解决方案、人脸识别、数据增广、人脸检测、数据集、NAS、AutoML、图像分割、SLAM、实例分割、人体姿态估计、视频目标分割、Re-ID、医学图像分割、显著性目标检测、自动驾驶、人群密度估计、PyTorch、人脸、车道线检测、去雾 、全景分割、行人检测、文本检测、OCR、6D姿态估计、 边缘检测、场景文本检测.

网络流程:

-

经过一个backbone得到特征图T。T中的每列向量称为f(1,1,c)。

如:输入(384,128,3)经过backbone降采样16倍后得到特征图T(24,8,c)。

-

将T从上到下切成p(p=6)片。记为P_i(i=1…p)。——测试时接第3步,训练PCB时接第4步

-

RPP(Refined Part Pooling)

-

每个f接同一个1×1卷积+softmax,得到该f属于每个P_i的概率

P(P_i|f)

。 -

计算每个P_i特征图。

T中所有的f

都计算其属于P_i的概率

P(P_i|f)

,然后与各自的f相乘,最终得到一个与T相同大小的特征图P_i(24,8,c),即上图中的refined parts,计算过程如下式,×指逐像素相乘。

Pi

=

{

P

(

P

i

∣

f

)

×

f

,

∀

f

∈

T

}

P_i=\{P(P_i|f)×f,\forall f\in T\}

P

i

=

{

P

(

P

i

∣

f

)

×

f

,

∀

f

∈

T

}

-

对每个P_i(即图中每个refined parts)进行GAP(全局平均池化)得到g_i(1,1,c)。

-

-

每片都进行平均池化,得到p个列向量g_i(1,1,c)。

-

p个g_i经过

同一个

1×1卷积降维得到p个h_i(1,1,ch)

ch<c

。 -

p个h_i

分别

接FC+softmax得到该输入图片的ID。这里每个h_i后面接的分类器是不一样的。

为什么要加RPP

因为步骤2是强制

硬切片

,很有可能P_i的部分f不属于P_i,和P的其他部分更相似,如果将其纳入P_i进行平均池化,显然会对预测结构有影响,因此通过RPP进行

软切片

,更加合理。其实RPP类似与

注意力机制

。

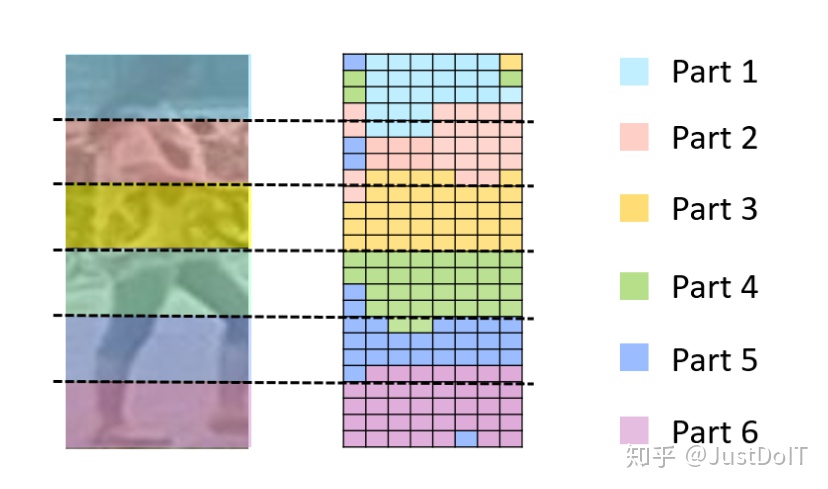

上述问题的实验证明如下图所示:

(这里只是验证硬切片的问题,继而引出RPP,对于训练是没有意义的)

-

定以一个相似度度量标准。

计算各个f与每个g_i直接的余弦距离,f离哪个g_i最近,就将f归为第P_i。如上图所示,反映了每个f所属的Part。

-

从上图可以看出,硬分类下,同一个part内大部分都是近似的,但有个别异常点不属于该part,和其他part更相似。

-

因此,这些异常点更应该参与其他与其更相似的part特征图,而不是当前硬分类对应的part。所以使用RPP的软分类,直接用全局所有的f生成对应位置的part,类似增加了注意力机制来获得每个part的特征图。

训练过程:

-

训练PCB结构图至收敛,模型为

1->2->4->5->6

。 -

将T后面的average pooling去掉,改成RPP结构,即添加用于区分f所属P_i概率的分类器(part classifier)和GAP,模型为

1->2->3->5->6

。 - 固定PCB中除RPP结构外的所有参数,在相同数据集下继续训练至收敛。也就是只训练part classifier分类器的参数。

- 解冻3中固定的PCB参数,使所有网络参数都可训练,继续在相同数据集上微调即可。

实际运用

-

图片输入后,只取g或者h,将所有的p个g或者h拼接为描述子G或者H,用来计算与其他图片之间的距离,进而筛选出最相似的对象,实现ReID。即描述子为

G=

[

g

1

,

g

2

,

.

.

.

,

g

p

]

o

r

H

=

[

h

1

,

h

2

,

.

.

.

,

h

p

]

G=[g_1,g_2,…,g_p] \ or H=[h_1,h_2,…,h_p]

G

=

[

g

1

,

g

2

,

…

,

g

p

]

orH

=

[

h

1

,

h

2

,

…

,

h

p

]

G维度更大,计算量较大但效果更好,H计算量较小效果可能较差。

为什么work

- RPP可以学习出,原始图片每个像素(也就是T中的f向量)属于6个part中的哪一部分,从而与part对应起来,使得后面的特征向量g或h更加准确。

- 对于同一个人,有的图片可能包含了整个人身体,而有的图片只包含了半个身子。那么,通过RPP,半身图片的f大多都归到了上三个part,下三个part响应很低。即半身图的上三个part和全身图的上三个part非常相似,容易匹配成功,下三个part匹配结果不稳定。

- 总的来说,就是提取出图片的6个局部特征,然后根据局部特征的距离判断类别,最终利用投票法确定该图片的ID。

注意点

- 只使用了分类损失(softmax loss)进行feature embedding(即测试时用于相似度查找的特征向量)的学习。

改进思考:

- 在feature embedding后添加triplet loss,和softmax loss共同优化feature embedding。

相似度度量方法

欧氏距离

存在量纲不一致的情况,不建议使用

余弦距离

也就是1-特征向量之间的余弦夹角,所以值越大越不相似。

d

i

s

=

1

−

a

∗

b

∣

a

∣

∗

∣

b

∣

dis = 1 – \frac{a * b}{|a|*|b|}

d

i

s

=

1

−

∣

a

∣

∗

∣

b

∣

a

∗

b

Re-Ranking

参考链接:

Re-Ranking图解(易于理解)

图解:

如上图所示,步骤为:

- 给定一个probe,从图片集gallery中找出与它相似的图片。

- 拿这些图片分别当做probe再进行查询,得到k个与其相似的图片。

- 如果其中k近邻包含之前的probe对象,说明该对象为真实对象的可能性就比较大。

rerank步骤

- 已知目标(probe)与搜索出来的前20个匹配结果(gi)的余弦距离Di

- 再计算probe与gi的杰卡德距离Dj

- 加权Di,Dj作为probe和gi的最终距离,并根据这个距离对gi重新排序

杰卡德距离计算方法:

不会:大致思路就是根据待检测图片得到了多个候选图,如果再根据候选图去进行检索,其中包含了最开始的待检测图片,那么该候选图和间检索图片之间的距离就应该越小

根据原图利用余弦距离找出距离其最近的20个图,再找出这20个图最近的6个图,判断这6个图中原图所在的位置,共同得到该图的索引模型

余弦距离+Jaccard距离

triplet loss

参考链接:

为什么triplet loss有效?(原理+本质分析)

要解决的问题:

-

分类问题中,很多时候类别数量是巨大的,尤其是在面部识别、行人重识别中,ID数将会是成千上万的,直接使用softmax这种分类方法,那么最后的分类层

参数量非常的大

。 -

所以,对于这种类别数量巨大的情况,不再直接预测得到他们的类别,而是得到每个图片的特征(一般就是最后的FC分类层前面那个FC层),然后尽可能的让

同类样本的特征更加相近,不同类样本的特征更加远

。 -

在预测时,直接根据预测图片和数据库中图片的特征,计算之间的距离,接着使用

KNN选择距离其最近

的样本类别即可完成分类。

原理

-

在triplet loss中,我们会选取一个三元组,首先从训练集中选取一个样本作为Anchor,然后再随机选取一个与Anchor属于

同一类别

的样本作为Positive,最后再从

其他类别随机

选取一个作为Negative(因此三元组简称

apn组

)这里将样本的feature embedding记为

x

,那么一个基本的三元组triplet loss如下:

lt

r

i

=

m

a

x

(

d

a

,

p

−

d

a

,

n

+

α

,

0

)

l_{tri}=max(d_{a,p}−d_{a,n}+α,0)

l

t

r

i

=

ma

x

(

d

a

,

p

−

d

a

,

n

+

α

,

0

)

da

,

p

=

∥

x

a

−

x

p

∥

a

n

d

d

a

,

n

=

∥

x

a

−

x

n

∥

d_{a,p}=∥x_a−x_p∥\ and d_{a,n}=∥x_a−x_n∥

d

a

,

p

=

∥

x

a

−

x

p

∥

an

d

d

a

,

n

=

∥

x

a

−

x

n

∥

-

从上式可以看出,triplet loss 的优化目标为:同类别样本的特征距离尽量的小,不同类样本的特征距离尽量大。其中α为margin(边界距离),指不同样本间的特征距离至少为α,越大越难以收敛。

改进版(难样本采样三元组)

参考链接:

Margin Sample Mining Loss(参考其-难样本采样三元组损失-部分)

改进思路:

-

选取三元组时,不再随机选择,而是:将距离Anchor

距离较大的同类样本

作为Positive,距离Anchor

距离较小的其他类别

作为Negative。 -

距离计算方法:

-

直接计算输入图片两两之间的欧氏距离,也就是直接利用像素值求的距离。(具体计算方法还不清楚,只知道是自定义的距离计算方法即可,并不是输入网络得到feature embedding计算距离)。

- 将一个batch的图片都输入网络得到各自的feature embedding,同损失中的距离计算一样计算其距离。

-

实现过程:

-

对于每一个训练batch,随机挑选P个ID 的行人,每个行人再随机挑选K张不同的图片,如果不足K张就

重复提取

。也就是一个batch有

P×K张

图片。 -

将P×K个图片全部

输入网络得到P×K个feature embedding

,进而获得图片

两两之间距离d

。 -

对于batch中的每一个样本a,都可以得到他的困难正样本p和困难负样本n,得到一个apn三元组,计算出该apn组的损失;那么这个batch就有

P×K个apn三元组

,P×K个

损失的平均值

就为该batch的损失,用于调整网络参数。损失计算方法为:

lo

s

s

=

1

P

×

K

∑

a

∈

b

a

t

c

h

(

max

P

∈

A

d

a

,

p

−

min

n

∈

B

d

a

,

n

+

α

)

loss = \frac{1}{P×K}\sum_{a\in batch}{(\max_{P\in A}{d_{a,p}}-\min_{n\in B}{d_{a,n}}+α)}

l

oss

=

P

×

K

1

a

∈

ba

t

c

h

∑

(

P

∈

A

max

d

a

,

p

−

n

∈

B

min

d

a

,

n

+

α

)

其中A为与a相同ID的所有样本,B为其余不同ID的样本。

实际运用

问题:

- 单独使用triplet loss虽然可以让类内聚类+类间分离,但训练相对困难。

- 逐个batch的训练,可能导致不同batch同ID得到的feature embedding也不同,不利于后续的分离。

triplet loss+softmax loss

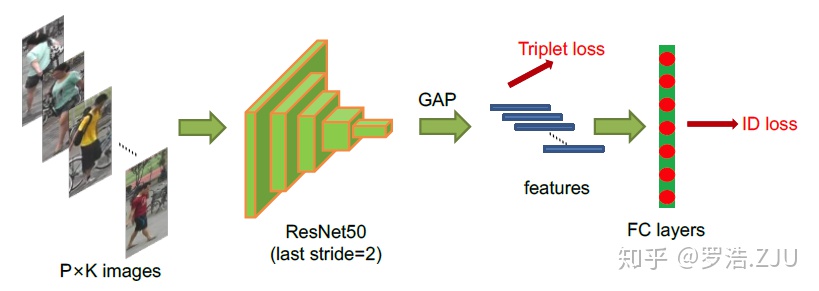

在训练时,加入softmax层,用于回归ID的类别损失,如下图所示:

原理:

- 每个batch经过GAP之后会得到P×K个feature embedding,利用这些feature embedding计算triplet loss。使得这些feature embedding类内聚合+类间分离。

- 每张图片的feature embedding后都接一个FC+softmax层,用于回归该图片的ID。使得所有(不同batch之间)相同ID图片的feature embedding大致相似。

- 测试时,依然只使用feature embedding部分,后面的FC层不需要。

优点:

- ID loss的存在使得每类的feature embedding离散程度变低,更加易于triplet loss 的训练

MGN(Multiple Granularity Network)

论文:

Learning Discriminative Features with Multiple Granularitiesfor Person Re-Identification

目标:

- reID数据集规模小且多样性若,一些不显著的信息很容易在全局特征提取中忽略,使得全局特征无法具有类内聚类+类间远离的特性。

- 因此,MGN引入了行人的局部信息,将全局信息和局部信息结合,进而实现特征的多样性,用于相似度查找。

网络流程

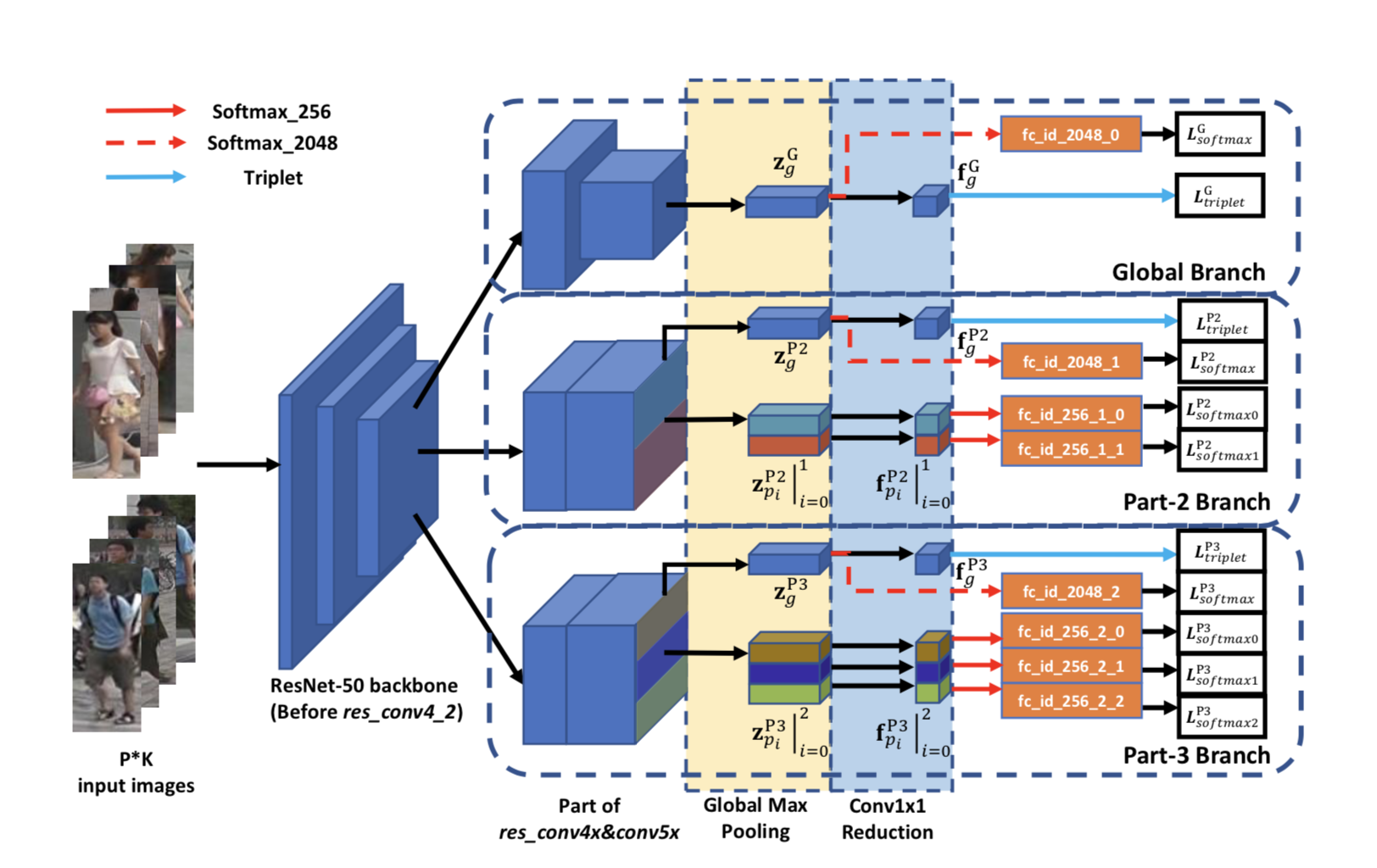

模型结构如下图所示:

-

backbone提取特征图。

-

特征图接三个分支。

-

第一个分支只提取全局信息。

GAP后接1×1卷积得到feature embedding(记为f)。GAP接一个FC+softmax用于计算分类损失;f用于计算triplet损失。

-

第二个分支提取局部信息。也分为两个分支,将特征图硬分为上下两部分,可以理解为把人划分为上半身和下半身。

- 第一个分支。同2.1直接GAP+1*1卷积+triplet loss和GAP+FC+softmax loss。

- 第二个分支。平分为上下两部分,分别接GAP+1×1卷积得到两个feature embedding,这两个局部信息的f后接FC+softmax计算分类损失。

-

第三个分支也提取局部信息。也分为两个分支,将特征图硬分为三个部分,可以理解为吧人划分为上中下三部分。

- 第一个分支。同2.1直接GAP+1*1卷积+triplet loss和GAP+FC+softmax loss。

- 第二个分支,平分为上中下三部分,分别接GAP+1×1卷积+FC+softmax loss。

-

实际运用

- 图片输入后,得到3个全局feature embedding和5个局部feature embedding,假设都是256维。把这8个feature embedding直接concat一起得到一个2048维的特征向量,用于相似度的度量。

注意点

- 只有三个全局feature embedding,使用了triplet loss。其他的局部feature embedding都是使用softmax loss优化的。

改进思考:

-

全局和局部feature embedding使用不同的loss,会不会使得量纲不一致,且分布也不一致,影响效果。

全部feature embedding都使用triplet loss+softmax loss进行优化。

ReID strong baseline(旷视研究所)

参考链接:

一个更加强力的ReID Baseline

以下全部内容来自对该链接的总结,具体不懂参考该链接。

目标:

- 只使用全局特征,不考虑任何局部特征。

- 通过各自trick提高性能。

网络流程

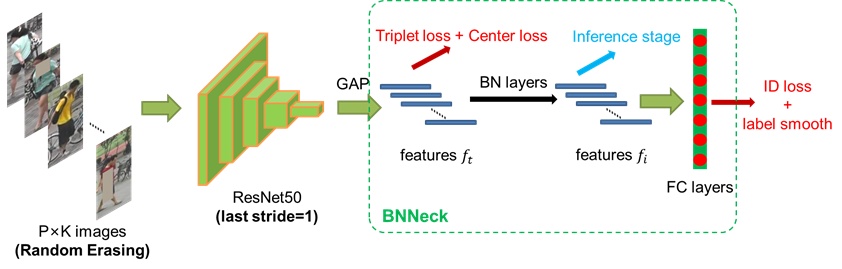

模型结构图如下:

-

backbone提取特征。

-

GAP得到第一个feature embedding(记为

ft

f_t

f

t

)。使用triplet+center loss优化

ft

f_t

f

t

。 -

ft

f_t

f

t

后接BN层得到第二个feature embedding(记为

fi

f_i

f

i

)。 -

fi

f_i

f

i

后接FC+softmax进行ID分类。使用分类损失+label smooth优化

fi

f_i

f

i

为什么引入BNNeck

实验经验所得:

-

**现象:**如果不加BN层,只使用

ft

f_t

f

t

,由于triplet和ID损失同时优化同一个

ft

f_t

f

t

,会出现这两个loss不会同步收敛。出现一个loss一致下降,另一个loss先增大在下降的情况,即两个loss的梯度方向不一致。 -

triplet loss适合在自由的欧式空间里约束,即用于优化

没有BN归一化

的

ft

f_t

f

t

,自由区域较大,triplet loss更容易把正负样本拉开。 -

ID loss适合在归一化后的超球面里约束,即用于优化

BN归一化

后的

fi

f_i

f

i

,在该超球面内更易进行分类。 - 因此,triplet loss和ID loss分别约束不同的feature embedding,而非同一个。实现训练过程中两个loss梯度的一致下降。

center loss

????

label smooth+ID loss

目的:

通常情况下的标签都是

[0,0,1,0,0,0]

这种非常极端的约束,为了缓和label对网络的约束,提高模型的

泛化能力,减少过拟合

的风险。

方法:

对标签做一个平滑处理,公式如下:

q

i

=

{

1

−

N

−

1

N

ϵ

i

f

i

=

y

ϵ

/

N

o

t

h

e

r

w

i

s

e

q_i= \begin{cases} 1-\frac{N-1}{N}\epsilon&if\ i=y\\ \epsilon/N&otherwise \end{cases}

q

i

=

{

1

−

N

N

−

1

ϵ

ϵ

/

N

i

f

i

=

y

o

t

h

er

w

i

se

也就是说,若

label=[0,0,1,0,0,0]

,那么N=5(这里label包含了背景类,所以有6维)。若定义

ϵ

=

0.1

\epsilon=0.1

ϵ

=

0.1

,那么带入上面公式就可以得到,平滑后的label为

[0.02,0.02,0.9,0.02,0.02,0.02]

。

-

同时损失函数ID loss,由

交叉熵变为相对熵

。???存疑,建议参考《109_label smooth详解.md》相对熵的计算方法为=交叉熵-信息熵

实际运用

使用

f

t

f_t

f

t

或

f

i

f_i

f

i

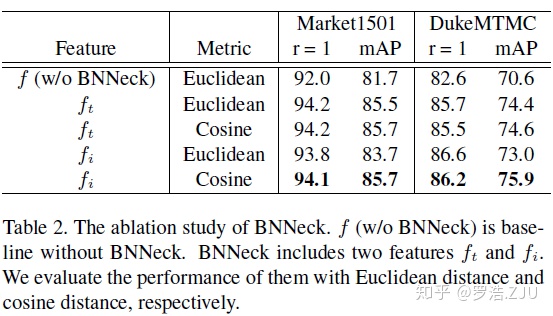

都可以用于相似度度量。下面是使用不同度量方法(欧氏距离和余弦距离)和不同特征的对比表:

原作者建议

使用

f

i

f_i

f

i

+余弦距离

的方案。

网络对比

PCB VS MGN

| 模型\特征 | 全局信息 | 局部信息 | loss |

|---|---|---|---|

| PCB | No | 平分6段 | softmax |

| MGN | GAP | 2段和3段并连 | 全局triplet、局部softmax |

| ReID strong baseline | GAP | No | triplet+ID loss结合 |

思考

- 主框架为ReID strong baseline,提取全局特征。

- 引入PCB的RPP结构,提取局部特征(但损失改为triplet+ID loss)

- 局部特征和全局特征concat进行相似度度度量。