首先我们来看一下AVL树,AVL树是一个二阶的平衡树,一个节点有两个地址域,有一个数据域。

B-树

在大规模数据存储中,实现索引查询这样一个实际背景下,树节点存储的元素数量是有限的(如果元素数量非常多的话,查找就退化成节点内部的线性查找了),这样导致二叉查找树结构由于

树的深度过大而造成磁盘I/O读写过于频繁,进而导致查询效率低下

,那么如何减少树的深度,一个基本的想法就是:采用

多叉树

结构(由于树节点元素数量是有限的,自然该节点的子树数量也就是有限的)。

这样我们就提出了一个新的查找树结构——多路查找树。根据平衡二叉树的启发,自然就想到平衡多路查找树结构,也就是这篇文章所要阐述的第一个主题

B~tree,

即B树结构(后面,我们将看到,B树的各种操作能使B树保持较低的高度,从而达到有效避免磁盘过于频繁的查找存取操作,从而有效提高查找效率)。

所以B-树是一个m阶的平衡树,主要用于文件索引系统的实现。

一个B-树应该满足的条件

- 每个节点最多有m棵子树;

- 除根节点外,每个分支节点至少m/2个节点,根结点至少有两棵子树(除非B树只包含一个结点)。

- 所有叶结点在同一层上。B树的叶结点可以看成一种外部结点,不包含任何信息。

- 有j个孩子的非叶结点恰好有j-1个关键码,关键码按递增次序排列。

B-树的增加与删除操作

对高度为h的m阶B树,新结点一般是插在第h层。通过检索可以确定关键码应插入的结点位置。然后分两种情况讨论:

- 若该结点中关键码个数小于m-1,则直接插入即可。

- 若该结点中关键码个数等于m-1,则将引起结点的分裂。以中间关键码为界将结点一分为二,产生一个新结点,并把中间关键码插入到父结点(h-1层)中;

重复上述工作,最坏情况一直分裂到根结点,建立一个新的根结点,整个B树增加一层。

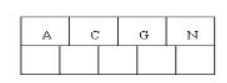

下面咱们通过一个实例来逐步讲解下。插入以下字符字母到一棵空的B 树中(非根结点

关键字数

小了(小于2个)就合并,大了(超过4个)就分裂):C N G A H E K Q M F W L T Z D P R X Y S,首先,结点空间足够,4个字母插入相同的结点中,如下:

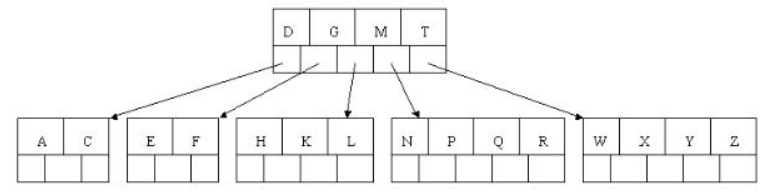

当咱们试着插入H时,结点发现空间不够,以致将其分裂成2个结点,移动中间元素G上移到新的根结点中,在实现过程中,咱们把A和C留在当前结点中,而H和N放置新的其右邻居结点中。如下图:

当咱们插入E,K,Q时,先与根节点进行比较,不需要任何分裂操作;

插入M需要一次分裂,注意M恰好是中间关键字元素,以致向上移到父节点中

插入F,W,L,T不需要任何分裂操作

插入Z时,最右的叶子结点空间满了,需要进行分裂操作,中间元素T上移到父节点中,注意通过上移中间元素,树最终还是保持平衡,分裂结果的结点存在2个关键字元素。

插入D时,导致最左边的叶子结点被分裂,D恰好也是中间元素,上移到父节点中,然后字母P,R,X,Y陆续插入不需要任何分裂操作(别忘了,树中至多5个孩子)。

最后,当插入S时,含有N,P,Q,R的结点需要分裂,把中间元素Q上移到父节点中,但是情况来了,父节点中空间已经满了,所以也要进行分裂,将父节点中的中间元素M上移到新形成的根结点中,注意以前在父节点中的第三个指针在修改后包括D和G节点中。

B-树的删除

首先查找B树中需删除的元素,如果该元素在B树中存在,则将该元素在其结点中进行删除,如果删除该元素后,首先判断该元素是否有左右孩子结点,如果有,则上移孩子结点中的某相近元素(“左孩子最右边的节点”或“右孩子最左边的节点”)到父节点中,然后是移动之后的情况;如果没有,直接删除后,移动之后的情况。

依次删除H,T,R,E。如图所示:

首先我们删除一个节点H,由于H没有孩子,并且删除H节点后仍遵循B-树的性质。我们只需要移动K至原来H的位置,移动L至K的位置(也就是结点中删除元素后面的元素向前移动)。

接下来删除T,因为T没有在叶子结点中,而是在中间结点中找到,咱们发现他的继承者W(字母升序的下个元素),将W上移到T的位置,然后将原包含W的孩子结点中的W进行删除,这里恰好删除W后,该孩子结点中元素个数大于2,无需进行合并操作。

接下来删除R,R在叶子结点中,但是该结点中元素数目为2,删除导致只有1个元素,已经小于最小元素数目ceil(5/2)-1=2,而由前面我们已经知道:如果其某个相邻兄弟结点中比较丰满(元素个数大于ceil(5/2)-1=2),则可以向父结点借一个元素,然后将最丰满的相邻兄弟结点中上移最后或最前一个元素到父节点中(有没有看到红黑树中左旋操作的影子?),在这个实例中,右相邻兄弟结点中比较丰满(3个元素大于2),所以先向父节点借一个元素W下移到该叶子结点中,代替原来S的位置,S前移;然后X在相邻右兄弟结点中上移到父结点中,最后在相邻右兄弟结点中删除X,后面元素前移。

最后一步删除E, 删除后会导致很多问题,因为E所在的结点数目刚好达标,刚好满足最小元素个数(ceil(5/2)-1=2),而相邻的兄弟结点也是同样的情况,删除一个元素都不能满足条件,所以需要该节点与某相邻兄弟结点进行合并操作;首先移动父结点中的元素(该元素在两个需要合并的两个结点元素之间)下移到其子结点中,然后将这两个结点进行合并成一个结点。所以在该实例中,咱们首先将父节点中的元素D下移到已经删除E而只有F的结点中,然后将含有D和F的结点和含有A,C的相邻兄弟结点进行合并成一个结点。

但这并没有结束,立即会发现父节点只包含一个元素G,没达标(因为非根节点包括叶子结点的关键字数n必须满足于2=<n<=4,而此处的n=1),这是不能够接受的。如果这个问题结点的相邻兄弟比较丰满,则可以向父结点借一个元素。假设这时右兄弟结点(含有Q,X)有一个以上的元素(Q右边还有元素),然后咱们将M下移到元素很少的子结点中,将Q上移到M的位置,这时,Q的左子树将变成M的右子树,也就是含有N,P结点被依附在M的右指针上。所以在这个实例中,咱们没有办法去借一个元素,只能与兄弟结点进行合并成一个结点,而根结点中的唯一元素M下移到子结点,这样,树的高度减少一层。

B-树磁盘io优势和搜索效率

在磁盘中,因为系统中数据搜索的数据量非常大,所以会给数据创建索引,进行加速搜索,所以就需要更少的磁盘io和更快的搜索算法。

假如每个盘块可以正好存放一个B树的结点(正好存放2个文件名)。那么一个BTNODE结点就代表一个磁盘块,而子树指针就是存放另外一个盘块的地址。

下面,咱们来模拟下查找文件29的过程:

-

根据根结点指针找到文件目录的根磁盘块1,将其中的信息导入内存。【磁盘IO操作 1次】

-

此时内存中有两个文件名17、35和三个存储其他磁盘页面地址的数据。根据算法我们发现:17<29<35,因此我们找到指针p2。

-

根据p2指针,我们定位到磁盘块3,并将其中的信息导入内存。【磁盘IO操作 2次】

-

此时内存中有两个文件名26,30和三个存储其他磁盘页面地址的数据。根据算法我们发现:26<29<30,因此我们找到指针p2。

-

根据p2指针,我们定位到磁盘块8,并将其中的信息导入内存。【磁盘IO操作 3次】

-

此时内存中有两个文件名28,29。根据算法我们查找到文件名29,并定位了该文件内存的磁盘地址。

分析上面的过程,发现需要

3

次磁盘IO操作和3

次内存查找

操作。关于内存中的文件名查找,由于是一个有序表结构,可以利用折半查找提高效率。至于IO操作是影响整个B树查找效率的决定因素。

当然,如果我们使用平衡二叉树的磁盘存储结构来进行查找,磁盘4次,最多5次,而且文件越多,B树比平衡二叉树所用的磁盘IO操作次数将越少,效率也越高。

B+树

B+-tree

:是应文件系统所需而产生的一种

B-tree

的变形树。

一棵m阶的B+树和m阶的B树的异同点在于:

1.有n棵子树的结点中含有n-1 个关键字; (此处颇有争议,B+树到底是与B 树n棵子树有n-1个关键字 保持一致,还是不一致:B树n棵子树的结点中含有n个关键字。

2.所有的叶子结点中包含了全部关键字的信息,及指向含有这些关键字记录的指针,且叶子结点本身依关键字的大小自小而大的顺序链接。 (而B 树的叶子节点并没有包括全部需要查找的信息)

3.

所有的非终端结点可以看成是索引部分

,结点中仅含有其子树根结点中最大(或最小)关键字。 (而B 树的非终节点也包含需要查找的有效信息)。

为什么说

B+-tree

比B 树更适合实际应用中操作系统的文件索引和数据库索引?

1) B+-tree的磁盘读写代价更低

B+-tree

的内部结点并没有指向关键字具体信息的指针。因此其内部结点相对B 树更小。如果把所有同一内部结点的关键字存放在同一盘块中,那么盘块所能容纳的关键字数量也越多。一次性读入内存中的需要查找的关键字也就越多。相对来说IO读写次数也就降低了。

举个例子,假设磁盘中的一个盘块容纳16bytes,而一个关键字2bytes,一个关键字具体信息指针2bytes。一棵9阶

B-tree

(一个结点最多8个关键字)的内部结点需要2个盘快。而

B+

树内部结点只需要1个盘快。当需要把内部结点读入内存中的时候,B 树就比

B+

树多一次盘块查找时间(在磁盘中就是盘片旋转的时间)。

2) B+-tree的查询效率更加稳定

由于非终结点并不是最终指向文件内容的结点,而只是叶子结点中关键字的索引。所以任何关键字的查找必须走一条从根结点到叶子结点的路。所有关键字查询的路径长度相同,导致每一个数据的查询效率相当。

B*树

B*-tree是B+-tree的变体,在B+树的基础上(所有的叶子结点中包含了全部关键字的信息,及指向含有这些关键字记录的指针),B*树中非根和非叶子结点再增加指向兄弟的指针;

B*树定义了非叶子结点关键字个数至少为(2/3)*M,即块的最低使用率为2/3(代替B+树的1/2)。

给出了一个简单实例,如下图所示:

B+树的分裂:当一个结点满时,分配一个新的结点,并将原结点中1/2的数据复制到新结点,最后在父结点中增加新结点的指针;B+树的分裂只影响原结点和父结点,而不会影响兄弟结点,所以它不需要指向兄弟的指针。

B*树的分裂:当一个结点满时,如果它的下一个兄弟结点未满,那么将一部分数据移到兄弟结点中,再在原结点插入关键字,最后修改父结点中兄弟结点的关键字(因为兄弟结点的关键字范围改变了);如果兄弟也满了,则在原结点与兄弟结点之间增加新结点,并各复制1/3的数据到新结点,最后在父结点增加新结点的指针。所以,B*树分配新结点的概率比B+树要低,空间使用率更高。

B-树和B+树的区别

1.B-树的每一个节点,存了关键字和对应的数据地址,而B+树的非叶子节点只存关键字,不存数据地址。因此 B+树的每一个非叶子节点存储的关键字是远远多于B-树的,B+树的叶子节点存放关键字和数据,因此,从树的高 度上来说,B+树的高度要小于B-树,使用的磁盘I/o次数少,因此查询会更快一些。

2.B-树由于每个节点都存储关键字和数据,因此离根节点近的数据,查询的就慢;B+树所有的数据都存在叶子节点上,因此在B+树上搜索关键字,找到对应数据的时间是比较平均的,没有快慢之分。

3.在B-树上如果做区间查找,遍历的节点是非常多的;B+树所有叶子节点被连接成了有序链表结构,因此做整表 遍历和区间查询是非常容易的。