第三章 地球的运动

第六节 地球的自转

301 地球自转及其证明

地球自转

地轴

地球自转的方向:逆时针方向(北半球) / 向东

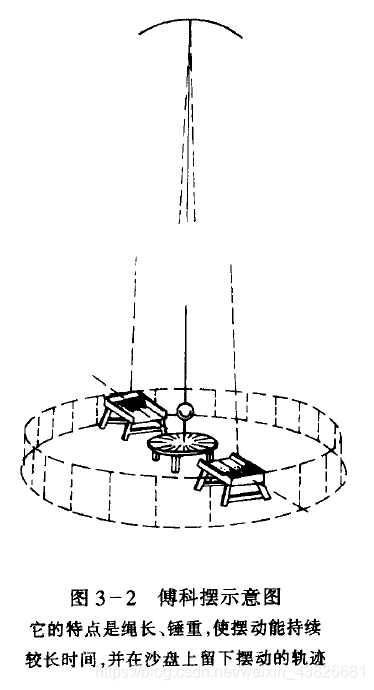

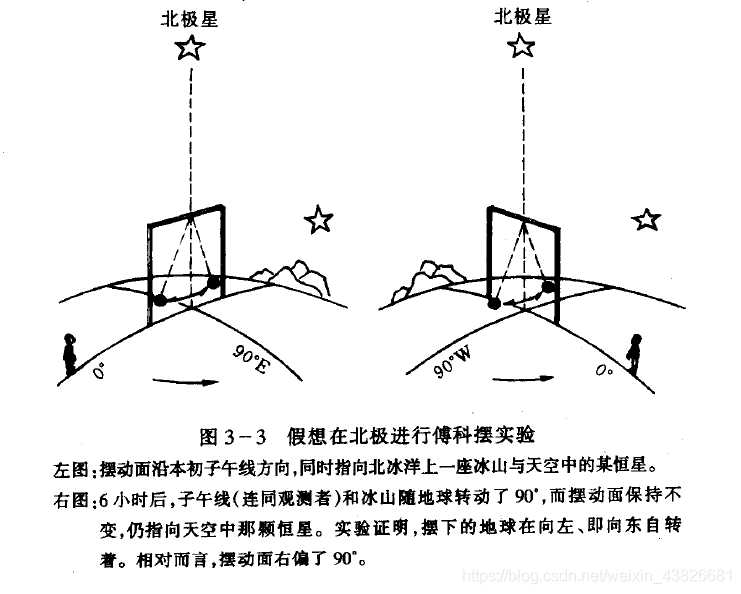

法国物理学家傅科(1819-1868)

傅科摆

证明:地球按逆时针方向(向东)旋转

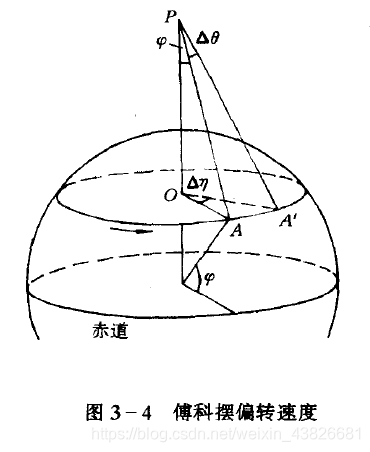

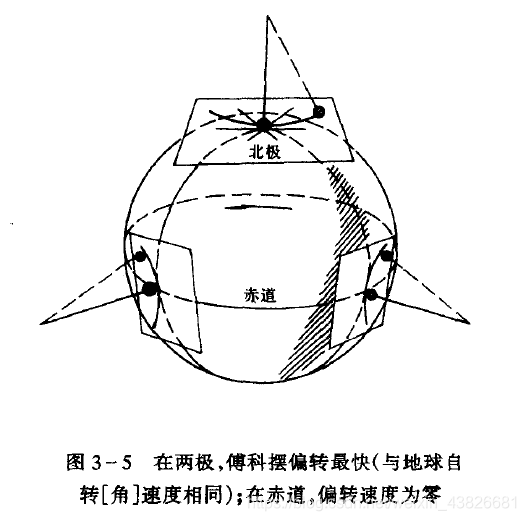

傅科摆偏转的方向:北半球右偏,南半球左偏

偏转的速度:与纬度的正弦成正比

dθ / dt = sinφ * 15°/h

傅科摆偏转的(角)速度与所在地的纬度的正弦成正比

302 地球自转的规律性

302-1 地轴和极移

地轴

南北两极

天轴

南北天极

南北两极在地面上的位置、南北天极在天球上的位置:都不是一成不变的

地轴在地球内部的位置、在宇宙空间的位置:都是在变化的

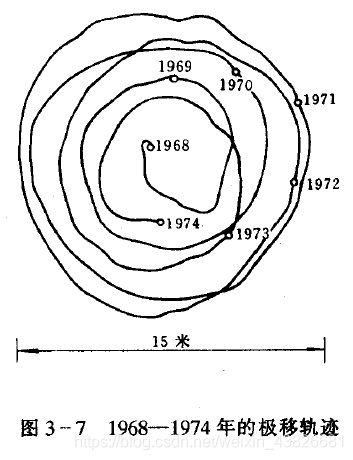

极移:南北两极在地面上的移动

幅度很小:一般不超过0″.5 / 15米

地轴被认为是不动的

不改变天轴在宇宙间的位置

极移的结果:引起各地纬度和经度的微小变化

302-2 地轴进动

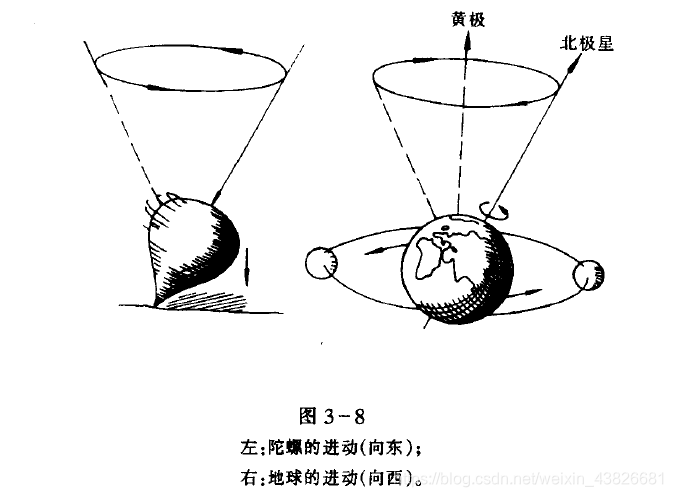

地轴进动:地轴绕黄轴的圆锥形运动

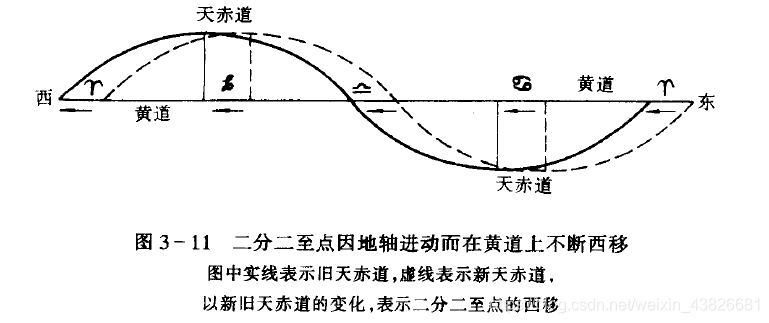

交点退行(我国古代天文学)

① 圆锥轴线:黄轴

② 圆锥的半径:23°26′(黄赤交角)

③ 进动的方向:向西(同地球自转和公转方向相反)(退行)

④ 进动的速度:每年50.29″(周期:25800年)

地轴进动的原理:① 地球的形状 ② 黄赤交角 ③ 地球自转

① 地球:明显的扁球体 → 月球和太阳对赤道隆起产生附加的引力

② 黄赤交角、黄白交角 → 月球和太阳经常在赤道平面以外对赤道隆起施加引力

③ 地球的自转 → 合力矩的作用 → 地球产生进动

地轴进动的表现:

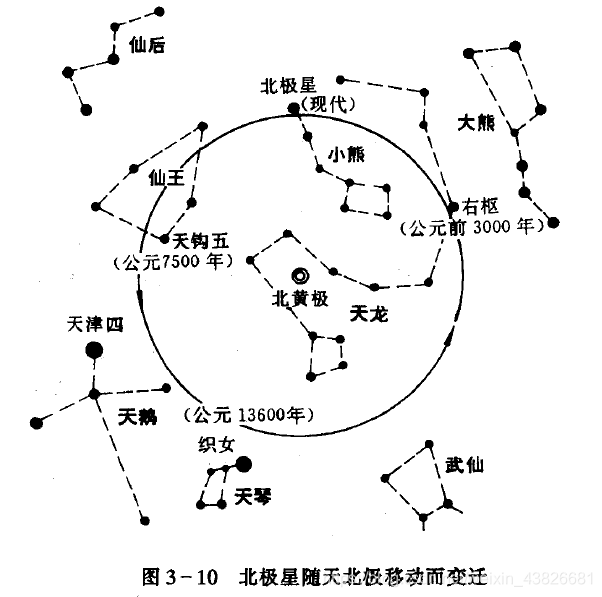

① 天极的周期性圆运动

北半球看起来:

中心:北黄极

半径:23°26′

方向:由东向西

每年移动:50.29″

完成一周:25800年

北极星的变迁:

② 赤道面和天赤道的系统的变化

交点退行:二分点每年在黄道上向西移动50.29″

③ 以春分点为参考点度量的回归年略短于恒星年

岁差:地轴进动 / 交点退行(中国古代)

④

赤道坐标系:恒星的赤经和赤纬都发生缓慢的持续变化

黄道坐标系:恒星的黄经发生持续变化,黄纬不变

302-3 地球自转的周期

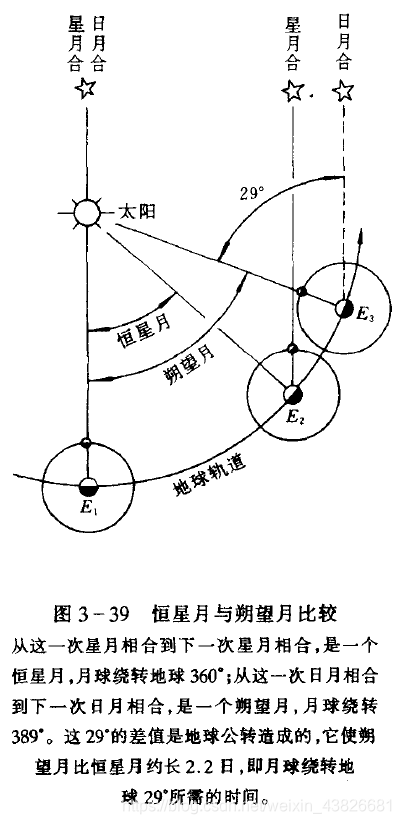

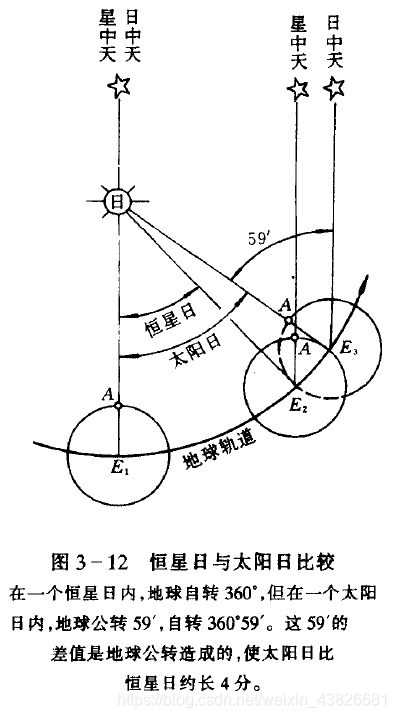

恒星日:地球自转的真正周期

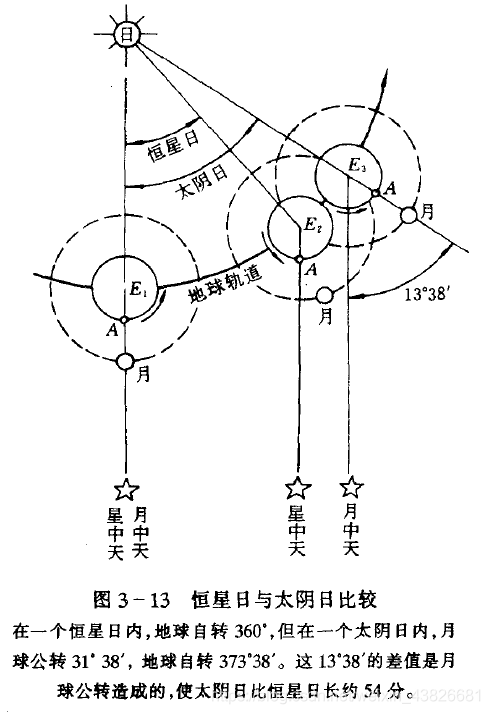

太阳和月球:① 参与天球周日运动(向西) ② 有各自的巡天运动(向东)

天体中天时刻按其赤经次序而定。

| 天文上的日 | 参考点 | 地球自转 | 长度 / 恒星时 | 长度 / 平太阳时 |

|---|---|---|---|---|

| 恒星日 | 春分点 | 360° | 24时 | 23时56分 |

| 太阳日 | 太阳 | 360°59′ | 24时04分 | 24时 |

| 太阴日 | 月球 | 373°38′ | 24时54分 | 24时50分 |

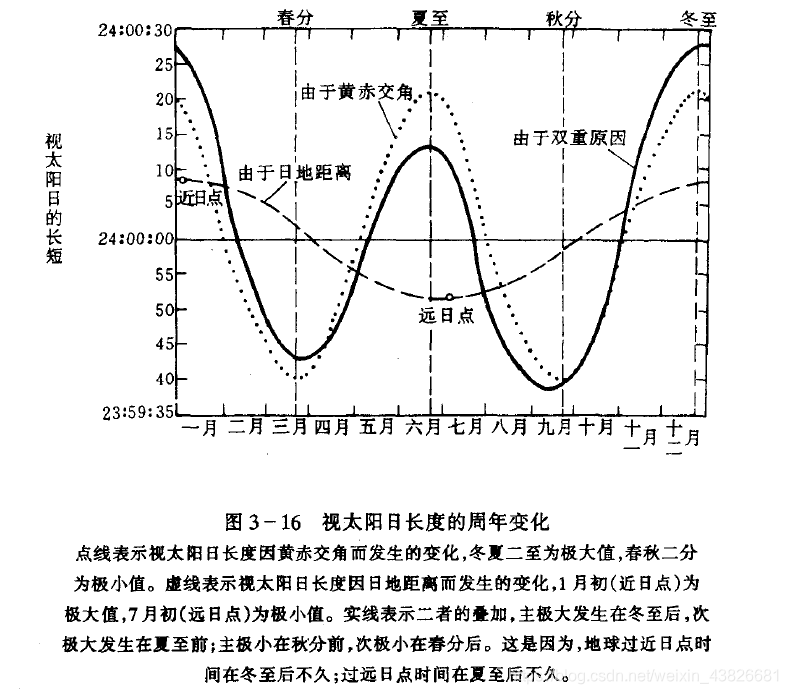

302-4 真太阳日与平太阳日

地球自转:均匀 → 恒星日长度:不变

地球公转:非均匀 → 太阳日长度:略因季节而变化

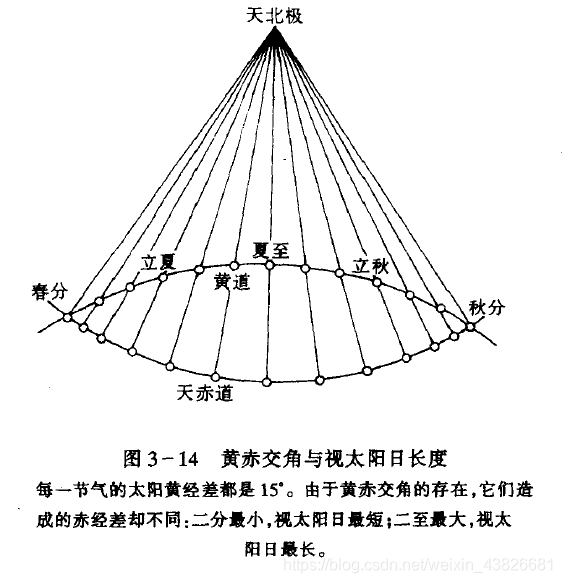

真太阳日 / 视太阳日:太阳赤经差因季节而变化 → 太阳日长度发生季节变化:每日赤经差↑,太阳日长度↑

平太阳日:真太阳日的全年平均值

每日的太阳赤经差(平均值):59′

太阳每日赤经差的季节变化有两方面原因:

① 黄赤交角

春秋二分:

造成大约59′ – 5′ = 54′的赤经差

时间减少21秒(全年的极小值)

这一段黄道同天赤道的交角最大(23°26′)

黄经差:直角三角形的斜边,赤经差:直角三角形的邻边

冬夏二至:

造成大约59′ + 5′ = 64′的赤经差

时间增加21秒(全年的极大值)

这一段黄道同天赤道平行

黄经差:等腰梯形的上底,赤经差:等腰梯形的下底

即使太阳周年运动是均匀的,每日的黄经差不变 + 黄赤交角 → 太阳的赤经差有周年变化 → 真太阳日长度的周年变化

春秋二分的真太阳日:约23时59分39秒(最短)

冬夏二至的真太阳日:约24时0分21秒(最长)

② 地球的椭圆轨道

日地距离的变化 → 地球公转的速度不等 → 太阳每日黄经差的周年变化

近日点(1月初):

地球公转最快

造成每日约59′ + 2′ = 61′的黄经差

赤经差增大2′

真太阳日增长8秒

全年的极大值

远日点(7月初):

地球公转最慢

造成每日约59′ – 2′ = 57′的黄经差

赤经减少2′

真太阳日减少8秒

全年的极小值

即使不存在黄赤交角,不同的黄经差 → 每日赤经差的周年变化 → 真太阳日长度的周年变化

1月初的真太阳日:24时0分8秒(最长)

7月初的真太阳日:23时59分52秒(最短)

两个因素叠加:

① 黄赤交角(主要):使真太阳日长度发生±21秒的变化

② 椭圆轨道:使真太阳日长度发生±8秒的变化

冬至后(12月23日)的真太阳日:24时0分29秒(最长)

秋分前(9月17日)的真太阳日:23时59分39秒(最短)

302-5 地球自转的速度

地球自转的速度:① 角速度 ② 线速度

自转的角速度:

地球各部分相同

恒星时:15°/h,或15′/min,或15″/s

平太阳时:15°2′6″/h,或15′2″.4/min,或15″.04/s

自转的线速度:

① 同一高度:纬度↑,地球自转的线速度↓;赤道上,自转速度最大

赤道海平面上自转速度:V

0

= 465 m/s

任意纬度φ的自转速度:

② 同一纬度:高度↑,地球自转的线速度↑

地球自转速度的变化:

① 长期变化

月球和太阳对地球的潮汐作用

潮汐摩擦 → 刹车 → 速度↓ → 1年的日数↓

② 季节变化

周年变化:季风(振幅:20-25ms)

半周年变化:大气潮汐(振幅:9ms)

③ 不规则变化

地球内部和外部的物质移动和能量交换

303 地球自转的后果

303-1 不同天体的周日运动

恒星周日运动:地球自转的单纯反映

① 恒星周日运动的路线(周日圈):各自所在的赤纬圈、南北天极:地轴在天空中的位置

② 天体的东升西落:地球自西向东自转

③ 恒星周日运动的周期(恒星日)和(角)速度:地球自转的周期和角速度

太阳、月亮:天球的周日运动 + 自身的巡天运动

太阳周年运动:① 原因:地球绕太阳公转 ② 方向:向东

月亮的巡天运动:① 原因:月亮绕转地球的运动 ② 方向:向东

太阳的周日运动周期:> 恒星周期;太阳日比恒星日长约4分,恒星中天时刻逐日提前约4分

月亮的周日运动周期:> 恒星周期;太阴日比恒星日长约54分,月亮中天时刻逐日推迟约50分

| 恒星 | 太阳、月球 | |

|---|---|---|

| 周日圈 | 固定 | 不固定 |

| 出没方向 | 固定 | 不固定 |

| 中天高度 | 固定 | 不固定 |

太阳周日圈的变化 → 昼夜长短、正午太阳高度的变化 → 季节的递变

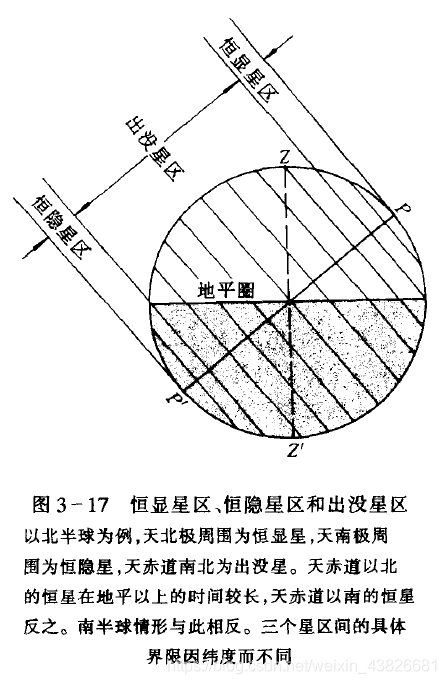

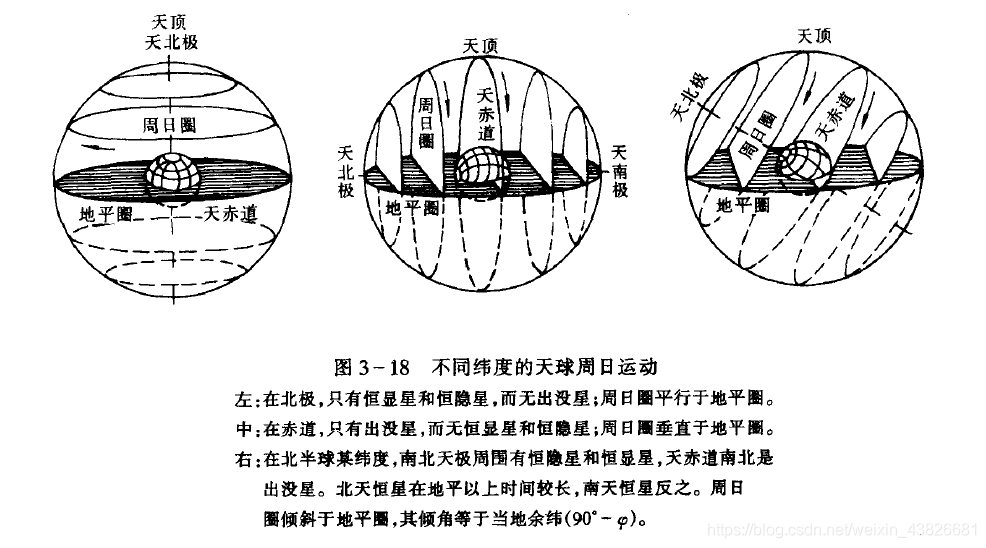

303-2 不同纬度的周日运动

仰极高度 = 当地的地理纬度

恒显星 / 拱极星

恒显星区

恒显圈:半径 = 仰极距 / 天北极高度 = 所在地的地理纬度

恒隐星

恒隐星区

恒隐圈

出没星

出没星区:宽度 = 当地余纬的二倍 = 2(90° – φ)

北半球:

① 天赤道以北的恒星:升起在地平以上的时间 > 隐没在地平以下的时间

② 天赤道以南的恒星:升起在地平以上的时间 < 隐没在地平以下的时间

| 变化 | |

|---|---|

| 纬度 | 愈高 |

| 仰极高度 | 愈大 |

| 恒显星区 | 愈大 |

| 恒隐星区 | 愈大 |

| 出没星区 | 愈小 |

| 周日圈与地平的交角 | 愈小 |

周日圈与地平的交角 = 所在地的余纬 = 90° – φ

赤纬↑,恒星升起在地平上的时间↑

唯天赤道总是被地平圈等分

同一天体有不同的时角

在同一瞬间,同一天体的时角差 = 二地的经度差

303-3 水平运动的偏转

水平运动的偏转:北半球右偏,南半球左偏

科里奥利力 / 科氏力 / 地转偏向力(地理、气象学上)

影响:

① 大气环流

气压带和风带(行星风系)的形成

气旋、反气旋和台风(热带气旋)的发生和发展

洋流的分布

② (北半球)河流:对右岸的冲刷 > 对左岸的冲刷 → 右岸通常陡峻,左岸通常平缓 → 河流一般从右面绕过障碍

③ 工程技术方面

(北半球)机车:右轮磨损 > 左轮磨损

发射远射程炮弹、火箭

地转偏向力:一种视力,只能改变物体运动的方向,不能改变其速率

F = 2 V ω m sinφ

V:水平运动速度、ω:地球自转角速度、m:物体质量、ω sinφ:傅科摆偏转速度

纬度↑,地转偏向力↑

运动速度↑,地转偏向力↑

第七节 地球的公转

304 地球公转及其证明

地球公转:地球对太阳的绕转

方向:逆时针方向(在北极看来) / 向东 → 地球向东公转

地球公转所环绕的:日地共同质心

日地共同质心与太阳中心之间的距离:约450km(日地距离的1/333400)

太阳质量:地球质量的333400倍

太阳半径:70万km

日地共同质心:十分接近太阳中心

地球公转的物理证据:

① 恒星周年视差

② 光行差

③ 多普勒效应

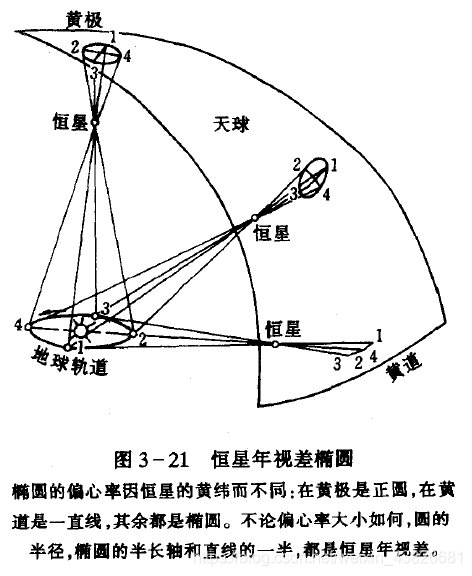

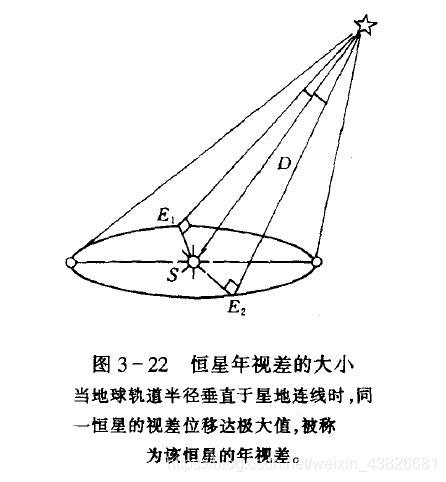

304-1 恒星周年视差

视差

视差位移

周年视差

视差位移的路线:封闭曲线

① 在南北黄极:与地球轨道相同(近似圆形)

② 在黄道上:一段直线

③ 在其他黄纬:椭圆 → 周年视差椭圆:愈近黄极,扁率愈小;愈近黄道,扁率愈大

恒星周年视差 / 恒星年视差:① 天球上的一段弧(视差椭圆的半长轴) ② 地球轨道半径对于恒星所张的一个角

恒星周年视差(π)的正弦:sinπ = a / D

D:恒星距离(日星连线,斜边)、a:地球轨道半径(对边)

∵ π角度很小

∴ sinπ = π

∴ π = a / D

π以角秒表示,并记作π″:π″ = 206265 a / D

若恒星的周年视差为1秒(π″ = 1),则D = 206265 a

1秒差距 / 1 PC:周年视差为1″的恒星的距离

优点:把恒星的距离同它的年视差直接联系起来

恒星距离的秒差距数与其周年视差的角秒值互为倒数:

D:以秒差距为单位

秒差距:用来表示恒星距离的最方便的单位,比光年应用得更广泛

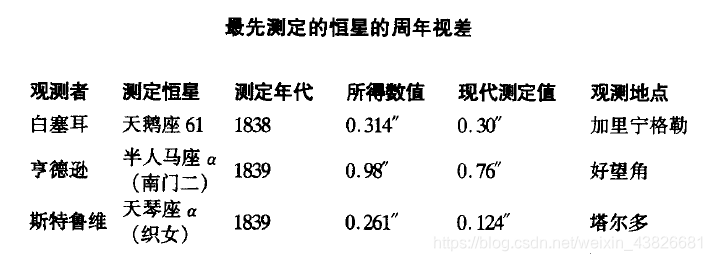

德国的白塞耳(1784-1848)

英国的亨德逊(1798-1844)

俄国的斯特鲁维(1793-1864)

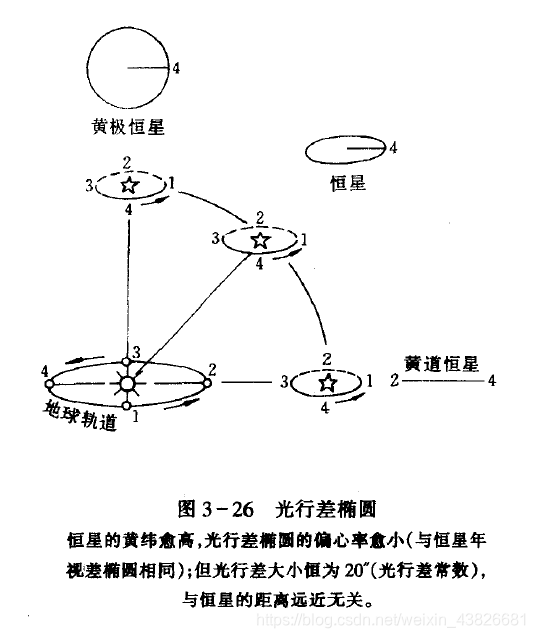

304-2 光行差

地球连同观测者以v = 30 km/s的速度沿轨道运动

星光速度V = 300000 km/s

tgθ = v / V = 30 / 300000 = 0.0001

θ = 20.47″(光行差常数:与恒星的距离无关)

光行差位移 → 恒星的视位置总是偏向真位置的前方(用地球公转的方向表示)

光行差轨道:

① 在南北黄极:半径为20″的圆(与地球轨道形状相同)

② 在黄道上:长度为20″

×

\times

×

2的一段直线

③ 在其他黄纬:半长轴为20″的椭圆

英国学者布拉德雷(1692-1762)

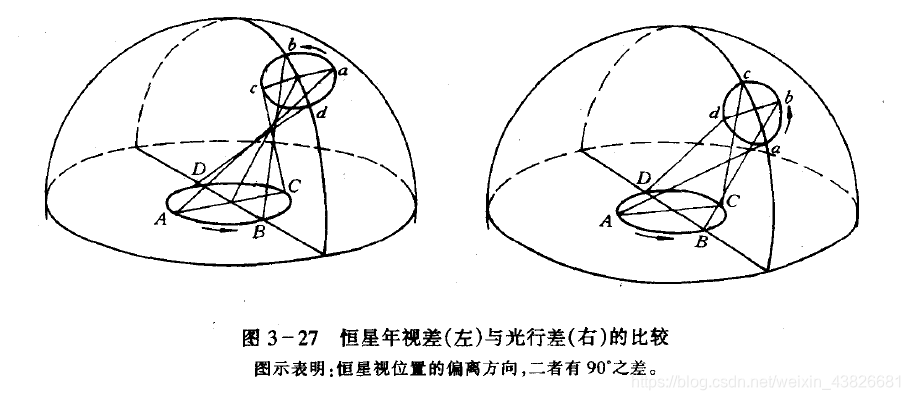

比较:

① 年视差图:恒星的视位置沿轨道半径方向,偏离其平均位置

② 光行差图:恒星的视位置沿轨道的切线方向,偏离其真位置

多普勒效应:地球公转 → 恒星谱线以一年为周期,交互发生紫移和红移

305 地球公转的规律性

305-1 地球轨道

地球轨道:

半长轴(a):149 600 000 km

半短轴(b):149 580 000 km

半焦距(c):2 500 000 km

周长(l):940 000 000 km

偏心率(e = c / a):0.016 或 1/60

扁率(f = (a – b) / a):1/7000

地球轨道形状虽是椭圆,却十分接近正圆。

近日点:1月初

远日点:7月初

地球经过近日点的周期(近点年)比回归年长25分7秒 → 地球经过近日点和远日点的日期:每57年推迟1日

近日点距太阳:约147 100 000 km

远日点距太阳:约152 100 000 km

天文单位:149 600 000 km(轨道的半长轴)

中距点(地球轨道短轴的两端):4月初和10月初

305-2 黄赤交角

黄赤交角:① 赤道面与轨道面的交角 ② 黄道与天赤道的交角(地心天球上)

二分点:白羊宫第一点 / 春分点、天秤宫第一点 / 秋分点

二至点:巨蟹宫第一点 / 夏至点、摩羯宫第一点 / 冬至点

黄赤大距:二至点距天赤道23°26′

黄赤交角在天球上的表现:南北天极对于南北黄极的偏离

黄赤交角:

① 地轴进动的成因之一

② 视太阳日长度周年变化的主要原因

③ 地球上四季变化和五带区分的根本原因

305-3 地球公转的周期

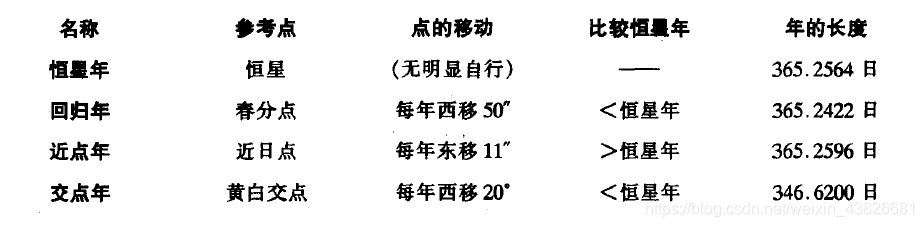

| 天文上的年 | 参考点 | 长度 |

|---|---|---|

| 恒星年 | 恒星 | 365.2564日 / 365日6时9分10秒 |

| 回归年 | 春分点 | 365.2422日 / 365日5时48分46秒 |

| 近点年 | 近日点 | 365.2596日 / 365日6时13分56秒 |

| 交点年(食年) | 黄白交点 | 346.6200日 / 346日14时52分53秒 |

恒星年:地球公转的真正周期

地轴的进动 → 春分点沿黄道西移 → 回归年 < 恒星年

岁差:春分点每年西移50″ → 恒星年 – 回归年 = 0.0142日 / 20分24秒

近日点每年东移11″ → 近点年 > 恒星年 → 近点年 – 恒星年 = 4分43秒

黄白交点每年西移约20° → 交点年 < 恒星年 → 恒星年 – 交点年 = 18日15时16分17秒

305-4 地球公转的速度

地球公转的平均角速度:每日0.99° / 每日约59′

地球公转的平均线速度:每秒29.78km / 每秒约30km

日地距离的变化:

① 地球离太阳近:受太阳引力大,公转的角速度和线速度都变大

② 地球离太阳远:受太阳引力小,公转的角速度和线速度都变小

① 近日点(1月初):公转速度最快(角速度:每日61′10″、线速度:每秒30.3km)

② 远日点(7月初):公转速度最慢(角速度:每日57′10″、线速度:每秒29.3km)

306 地球公转的后果

① 恒星视位置的改变:恒星周年视差

② 太阳视位置的变化:太阳周年运动

③ 行星和月亮:相对于太阳的会合运动

306-1 恒星周年视差

参见304-1

306-2 太阳周年运动

太阳的周年运动:恒星周年视差的一种特例(年视差椭圆 → 黄道)

| 太阳周年运动(后果) | 地球绕太阳公转(反映) |

|---|---|

| 黄道 | 地球轨道平面在天空中的位置 |

| 太阳的黄道位置 | 地球的轨道位置 |

| 太阳周年运动的方向 | 地球公转的方向:向东 |

| 太阳周年运动的周期 | 地球公转的周期:1年 |

| 太阳周年运动的速度 | 地球公转的(角)速度:平均每日约59′ |

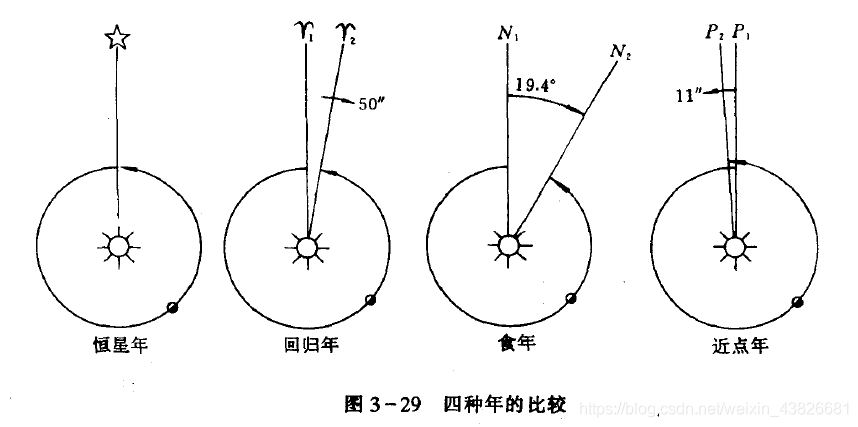

二十四节气:每气合黄经15°

太阳周年运动速度的变化 → 每气的时间长短不齐

平均每气:15.2184日

二分二至:春分、秋分、冬至、夏至

二分点和二至点:春分点、秋分点、冬至点、夏至点

十二宫:每宫跨黄经30°

黄道十二座

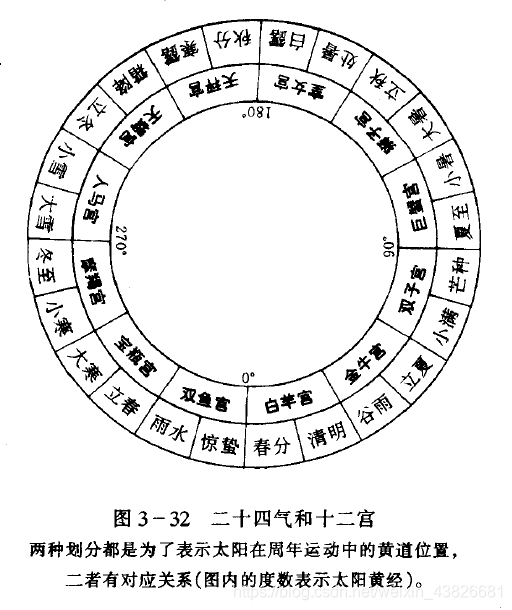

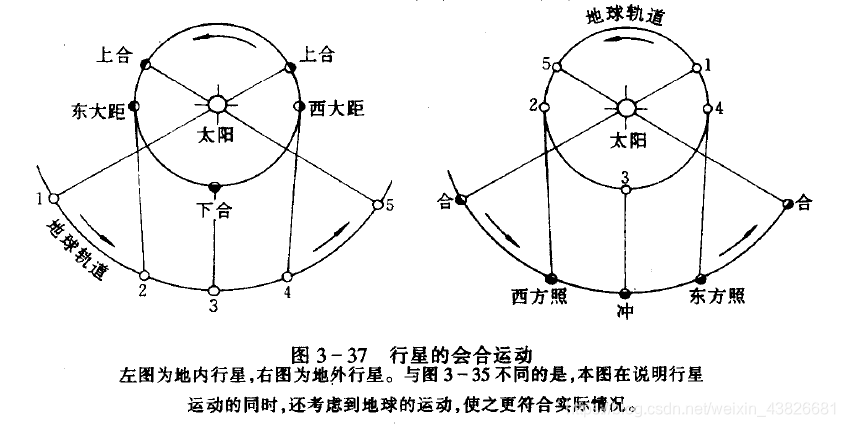

306-3 行星同太阳的会合运动

行星合日 / 合:行星黄经 = 太阳黄经(二者处于地球的同一侧)

会合周期:取决于行星公转周期 + 地球公转周期 / 太阳周年运动周期

P:行星的公转周期、E:地球的公转周期、S:行星的会合周期

地内行星:1 / S = 1 / P – 1 / E

地外行星:1 / S = 1 / E – 1 / P

两天体的公转周期相差愈大,它们的会合周期愈短。

① 地内行星

大距(最大的距角):东大距、西大距

金星的大距:45°-48°

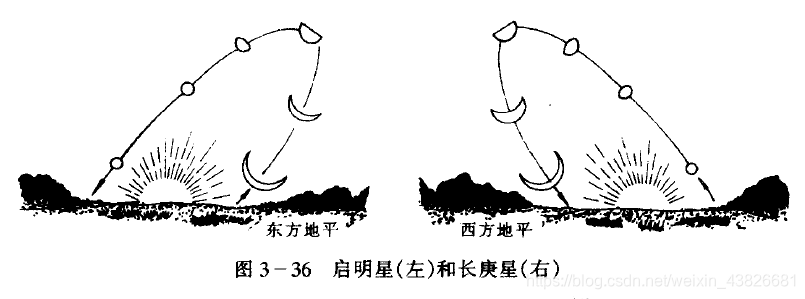

① 启明星:位于太阳西侧,黎明前升起在东方

② 长庚星:位于太阳东侧,在黄昏时耀辉于西天,继日而入

水星的大距:18°-28°

肉眼很难观测到

合日:下合(距地球最近)、上合(离地球最远)

② 地外行星

黄经差:0°-360°

合日:离地球最远

冲日:距地球最近

方照(距角为90°):东方照、西方照

地内行星会合运动表现:上合 → 东大距 → 下合 → 西大距 → 上合

地外行星会合运动表现:合 → 西方照 → 冲 → 东方照 → 合

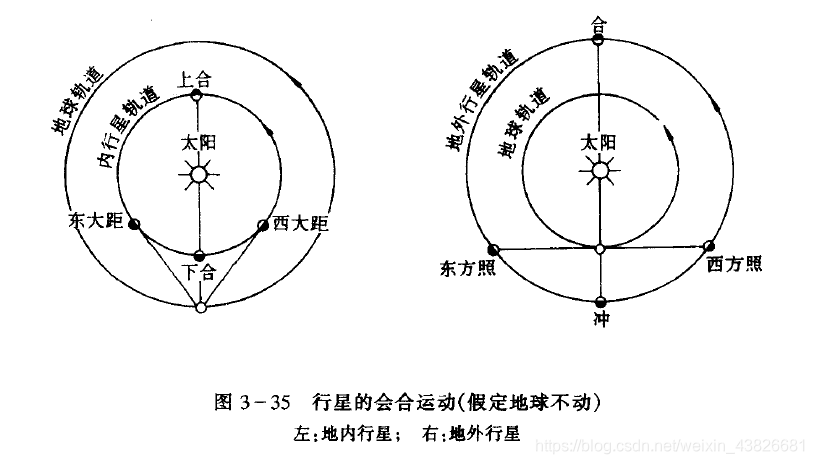

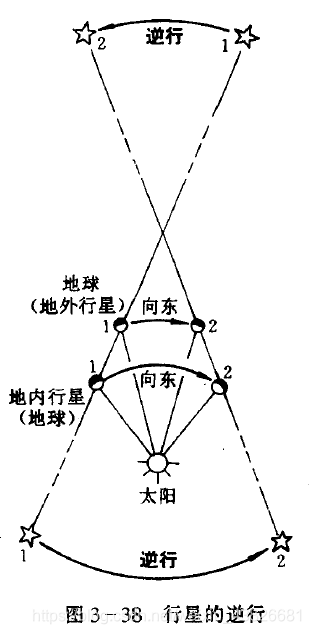

顺行:自西向东

逆行:自东向西

留:停滞不动

行星的会合运动:顺序 → 留 → 逆行 → 留 → 顺行 的依次循环

发生逆行:

① 地球赶上和超越地外行星(冲日前后)

② 地球被地内行星赶上和超过(下合前后)

行星的留、逆行现象,可以通过GeoGebra模拟演示。

① 地内行星(水星、金星)

S:太阳

E:地球

P:行星

A:行星的投影

行星在下合前后发生留、逆行现象。

② 地外行星(火星、木星、土星、天王星、海王星、冥王星)

S:太阳

E:地球

P:行星

A:行星的投影

行星在冲日前后发生留、逆行现象。

306-4 月球同太阳的会合运动

月球和太阳的黄经差:0°-360°

| 会合运动 | 专用术语 | 月相 |

|---|---|---|

| 合 | 朔 | 新月 |

| 冲 | 望 | 满月 |

| 东方照 | 上弦 | 上弦月 |

| 西方照 | 下弦 | 下弦月 |

月球相对于太阳的运动:方向向东

月球没有逆行:地球是月球绕转的中心天体

月球的会合运动:在天球上自西向东赶超太阳

表现:朔 → 上弦 → 望 → 下弦 → 朔 的依次出现和反复循环

周期:朔望月

朔望月平均长度:29.5306日(比恒星月长约2.2日)