文章目录

一、SVM介绍

SVM的英文全称是Support Vector Machines,我们叫它

支持向量机

。支持向量机是我们用于分类的一种算法。

可以参考大佬博客链接:

https://jackcui.blog.csdn.net/article/details/78072313

关于对SVM的介绍。

SVM就是试图把棍放在最佳位置,好让在棍的两边

有尽可能大的间隙

。这个间隙就是球到棍的距离。

再之后,把这些球叫做

data

,把棍子叫做

classifier

, 找到最大间隙的

trick

叫做

optimization

,拍桌子叫做

kernelling

, 那张纸叫做

hyperplane

。

概况问题

:

当一个分类问题,数据是线性可分的,也就是用一根棍就可以将两种小球分开的时候,我们只要将棍的位置放在让小球距离棍的距离

最大化

的位置即可,寻找这个最大间隔的过程,就叫做最优化。

但是,现实往往是很残酷的,一般的数据是线性不可分的,也就是找不到一个棍将两种小球很好的分类。这个时候,我们就需要像大侠一样,将小球拍起,用一张纸代替小棍将小球进行分类。想要让数据飞起,我们需要的东西就是

核函数(kernel)

,用于切分小球的纸,就是

超平面

。(核函数的作用就是低维转化为高维。)

二、线性SVM

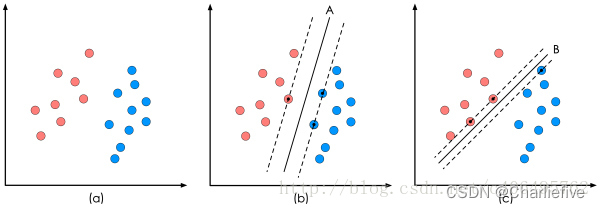

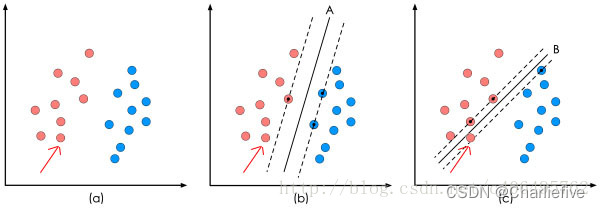

先看下线性可分的二分类问题。

上图中的(a)是已有的数据,红色和蓝色分别代表两个不同的类别。数据显然是线性可分的,但是将两类数据点分开的直线显然不止一条。上图的(b)和(c)分别给出了B、C两种不同的分类方案,其中黑色实线为分界线,术语称为“

决策面

”。每个

决策面对应了一个线性分类器

。虽然从分类结果上看,分类器A和分类器B的效果是相同的。但是他们的性能是有差距的,看下图:

在”决策面”不变的情况下,我又添加了一个红点。可以看到,分类器B依然能很好的分类结果,而分类器C则出现了分类错误。显然分类器B的”决策面”放置的位置优于分类器C的”决策面”放置的位置,SVM算法也是这么认为的,它的依据就是分类器B的分类间隔比分类器C的分类间隔大。

这里涉及到第一个SVM独有的概念”

分类间隔

“。在保证决策面方向不变且不会出现错分样本的情况下移动决策面,会在原来的决策面两侧找到两个极限位置(越过该位置就会产生错分现象),如虚线所示。

虚线的位置由决策面的方向和距离原决策面

最近的几个样本的位置决定

。而这两条平行虚线正中间的分界线就是在保持当前决策面方向不变的前提下的

最优决策面

。两条虚线之间的垂直距离就是这个最优决策面对应的分类间隔。

显然每一个可能把数据集正确分开的方向都有一个最优决策面(有些方向无论如何移动决策面的位置也不可能将两类样本完全分开),而不同方向的最优决策面的分类间隔通常是不同的,那个

具有“最大间隔”的决策面就是SVM要寻找的最优解

。而这个真正的最优解对应的两侧

虚线所穿过的样本点

,就是SVM中的支持样本点,称为”

支持向量

“。

2.1 数学建模

求解这个”决策面”的过程,就是最优化。一个最优化问题通常有两个基本的因素:

- 目标函数,也就是你希望什么东西的什么指标达到最好

- 优化对象,你期望通过改变哪些因素来使你的目标函数达到最优。

在线性SVM算法中,目标函数显然就是那个”

分类间隔

“,而优化对象则是

决策面

。

所以要对SVM问题进行数学建模,首先要对上述两个对象(“分类间隔”和”决策面”)进行数学描述。按照一般的思维习惯,我们先描述决策面。

数学建模的时候,先在二维空间建模,然后再推广到多维。

2.1.1决策面方程

我们都知道二维空间下一条直线的方式如下所示:

y

=

a

x

+

b

y=a x+b

y

=

a

x

+

b

x

2

=

a

x

1

+

b

x_{2}=a x_{1}+b

x

2

=

a

x

1

+

b

a

x

1

−

x

2

+

b

=

0

\mathrm{ax}_{1}-\mathrm{x}_{2}+\mathrm{b}=0

ax

1

−

x

2

+

b

=

0

移项得到:

[

a

−

1

]

[

x

1

x

2

]

+

b

=

0

\left[\begin{array}{ll} a & -1 \end{array}\right]\left[\begin{array}{l} x_{1} \\ x_{2} \end{array}\right]+b=0

[

a

−

1

]

[

x

1

x

2

]

+

b

=

0

进一步向量化,用w列向量和x列向量和标量γ进一步向量化:

ω

T

x

+

γ

=

0

\boldsymbol{\omega}^{T} \boldsymbol{x}+\gamma=0

ω

T

x

+

γ

=

0

其中,向量w和x分别为:

ω

=

[

ω

1

,

ω

2

]

T

,

x

=

[

x

1

,

x

2

]

T

\boldsymbol{\omega}=\left[\omega_{1}, \omega_{2}\right]^{T}, \boldsymbol{x}=\left[x_{1}, x_{2}\right]^{T}

ω

=

[

ω

1

,

ω

2

]

T

,

x

=

[

x

1

,

x

2

]

T

这里w1=a,w2=-1。我们都知道,最初的那个直线方程a和b的几何意义,a表示直线的斜率,b表示截距,a决定了直线与x轴正方向的夹角,b决定了直线与y轴交点位置。那么向量化后的直线的w和r的几何意义是什么呢?

二维空间的直线方程已经推导完成,将其推广到

n维空间

,就变成了超平面方程。(一个超平面,在二维空间的例子就是一个直线)但是它的公式没变,依然是:

ω

T

x

+

γ

=

0

\boldsymbol{\omega}^{T} \boldsymbol{x}+\gamma=0

ω

T

x

+

γ

=

0

ω

=

[

ω

1

,

ω

2

,

⋯

,

ω

n

]

T

x

=

[

x

1

,

x

2

,

⋯

,

x

n

]

T

\begin{array}{l} \boldsymbol{\omega}=\left[\omega_{1}, \omega_{2}, \cdots, \omega_{n}\right]^{T} \\ \boldsymbol{x}=\left[x_{1}, x_{2}, \cdots, x_{n}\right]^{T} \end{array}

ω

=

[

ω

1

,

ω

2

,

⋯

,

ω

n

]

T

x

=

[

x

1

,

x

2

,

⋯

,

x

n

]

T

我们已经顺利推导出了

"决策面"方程

,它就是我们的超平面方程,之后,我们统称其为超平面方程。

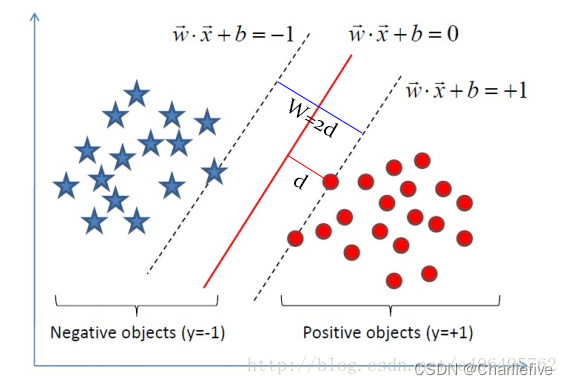

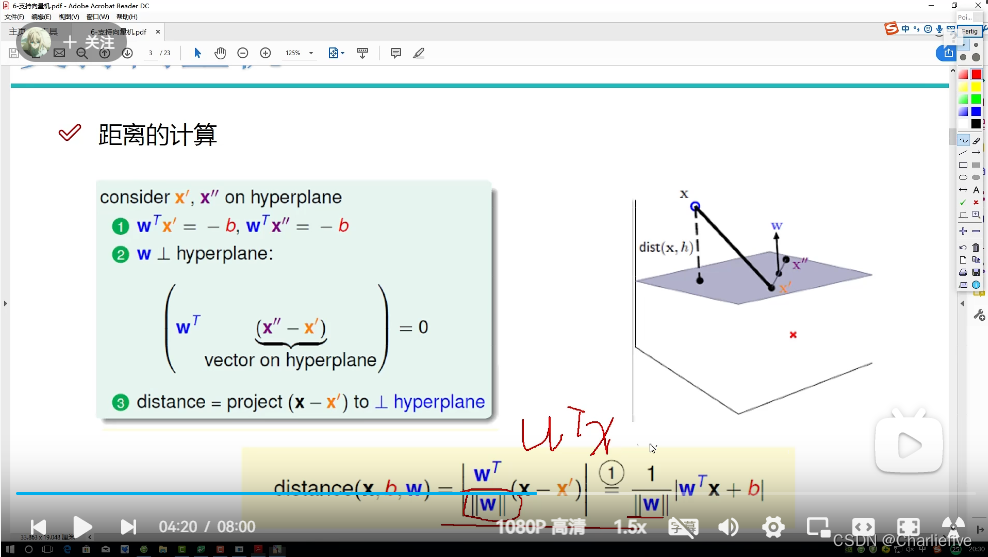

2.1.2″分类间隔”方程

我们已经知道间隔的大小实际上就是支持向量对应的样本点到决策面的距离的二倍。那么图中的距离d我们怎么求?我们高中都学过,点到直线的距离距离公式如下:

d

=

∣

A

x

0

+

B

y

0

+

C

A

2

+

B

2

∣

d=\left|\frac{A x_{0}+B y_{0}+C}{\sqrt{A^{2}+B^{2}}}\right|

d

=

A

2

+

B

2

A

x

0

+

B

y

0

+

C

现在,将直线方程扩展到多维,求得我们现在的超平面方程,对公式进行如下变形:

d

=

∣

ω

T

x

+

γ

∣

∥

ω

∥

d=\frac{\left|\boldsymbol{\omega}^{T} \boldsymbol{x}+\gamma\right|}{\|\boldsymbol{\omega}\|}

d

=

∥

ω

∥

ω

T

x

+

γ

分析图片!!:

已知W其实是垂直所求平面的法向量,先对W向量求模,即单位化,再乘某一点到平面一点的向量,就得到某点到该平面的距离

。

这个d就是”分类间隔”。其中||w||表示w的二范数,求所有元素的平方和,然后再开方。比如对于二维平面:

ω

=

[

ω

1

,

ω

2

]

T

\omega=\left[\omega_{1}, \omega_{2}\right]^{T}

ω

=

[

ω

1

,

ω

2

]

T

∥

ω

∥

=

ω

1

2

+

ω

2

2

2

\|\boldsymbol{\omega}\|=\sqrt[2]{\omega_{1}^{2}+\omega_{2}^{2}}

∥

ω

∥

=

2

ω

1

2

+

ω

2

2

我们目的是为了找出一个分类效果好的超平面作为分类器。分类器的好坏的评定依据是分类间隔W=2d的大小,即分类间隔W越大,我们认为这个超平面的分类效果越好。此时,求解超平面的问题就变成了求解分类间隔W最大化的为题。

W的最大化也就是d最大化的

。

2.1.3约束条件

看起来,我们已经顺利获得了目标函数的数学形式。但是为了求解w的最大值。我们不得不面对如下问题:

- 我们如何判断超平面是否将样本点正确分类?

- 我们知道相求距离d的最大值,我们首先需要找到支持向量上的点,怎么在众多的点中选出支持向量上的点呢?

这个二维平面上有两种点,我们分别对它们进行标记:

- 红颜色的圆点标记为1,我们人为规定其为正样本

- 蓝颜色的五角星标记为-1,我们人为规定其为负样本

对每个样本点xi加上一个类别标签yi:

y

i

=

{

+

1

红色点

−

1

蓝色点

y_{i}=\left\{\begin{array}{ll} +1 & \text { 红色点 } \\ -1 & \text { 蓝色点 } \end{array}\right.

y

i

=

{

+

1

−

1

红色点

蓝色点

如果我们的超平面方程能够完全正确地对上图的样本点进行分类,就会满足下面的方程:

{

ω

T

x

i

+

γ

>

0

y

i

=

1

ω

T

x

i

+

γ

<

0

y

i

=

−

1

\left\{\begin{array}{cc} \boldsymbol{\omega}^{T} x_{i}+\gamma>0 & y_{i}=1 \\ \boldsymbol{\omega}^{T} x_{i}+\gamma<0 & y_{i}=-1 \end{array}\right.

{

ω

T

x

i

+

γ

>

0

ω

T

x

i

+

γ

<

0

y

i

=

1

y

i

=

−

1

如果我们要求再高一点,假设决策面正好处于间隔区域的中轴线上,并且相应的支持向量对应的样本点到决策面的距离为d,那么公式进一步写成:

{

ω

T

x

i

+

γ

∥

ω

∥

≥

d

∀

y

i

=

1

ω

T

x

i

+

γ

∥

ω

∥

≤

−

d

∀

y

i

=

−

1

\left\{\begin{array}{lr} \frac{\boldsymbol{\omega}^{\boldsymbol{T}} x_{i}+\gamma}{\|\boldsymbol{\omega}\|} \geq \mathrm{d} \quad & \forall y_{i}=1 \\ \frac{\boldsymbol{\omega}^{\boldsymbol{T}} x_{i}+\gamma}{\|\boldsymbol{\omega}\|} \leq-\mathrm{d} \quad & \forall y_{i}=-1 \end{array}\right.

{

∥

ω

∥

ω

T

x

i

+

γ

≥

d

∥

ω

∥

ω

T

x

i

+

γ

≤

−

d

∀

y

i

=

1

∀

y

i

=

−

1

上述公式的解释就是,对于所有分类标签为1的样本点,它们到直线的距离都大于等于d(支持向量上的样本点到超平面的距离)。对于所有分类标签为-1的样本点,它们到直线的距离都小于等于d。

公式两边都除以d

,就可以得到:

{

ω

d

T

x

i

+

γ

d

≥

1

∀

y

i

=

1

ω

d

T

x

i

+

γ

d

≤

−

1

∀

y

i

=

−

1

\left\{\begin{array}{lr} \boldsymbol{\omega}_{d}^{T} x_{i}+\gamma_{d} \geq 1 & \forall y_{i}=1 \\ \boldsymbol{\omega}_{d}^{T} x_{i}+\gamma_{d} \leq-1 & \forall y_{i}=-1 \end{array}\right.

{

ω

d

T

x

i

+

γ

d

≥

1

ω

d

T

x

i

+

γ

d

≤

−

1

∀

y

i

=

1

∀

y

i

=

−

1

ω

d

=

ω

∥

ω

∥

d

,

γ

d

=

γ

∥

ω

∥

d

\boldsymbol{\omega}_{d}=\frac{\boldsymbol{\omega}}{\|\boldsymbol{\omega}\| d}, \quad \gamma_{d}=\frac{\gamma}{\|\boldsymbol{\omega}\| d}

ω

d

=

∥

ω

∥

d

ω

,

γ

d

=

∥

ω

∥

d

γ

上述两个公式,都是描述一条直线,数学模型代表的意义是一样的。现在,

让我们对wd和γd重新起个名字,就叫它们w和γ

。因此,我们就可以说:“对于存在分类间隔的两类样本点,我们一定可以找到一些超平面面,使其对于所有的样本点均满足下面的条件:”

将不等式的右边与0的关系转化为与1的关系

:

{

ω

T

x

i

+

γ

≥

1

∀

y

i

=

1

ω

T

x

i

+

γ

≤

−

1

∀

y

i

=

−

1

\left\{\begin{array}{lr} \boldsymbol{\omega}^{T} x_{i}+\gamma \geq 1 & \forall y_{i}=1 \\ \boldsymbol{\omega}^{T} x_{i}+\gamma \leq-1 & \forall y_{i}=-1 \end{array}\right.

{

ω

T

x

i

+

γ

≥

1

ω

T

x

i

+

γ

≤

−

1

∀

y

i

=

1

∀

y

i

=

−

1

y

i

(

ω

T

x

i

+

γ

)

≥

1

∀

x

i

y_{i}\left(\boldsymbol{\omega}^{T} x_{i}+\gamma\right) \geq 1 \quad \forall x_{i}

y

i

(

ω

T

x

i

+

γ

)

≥

1

∀

x

i

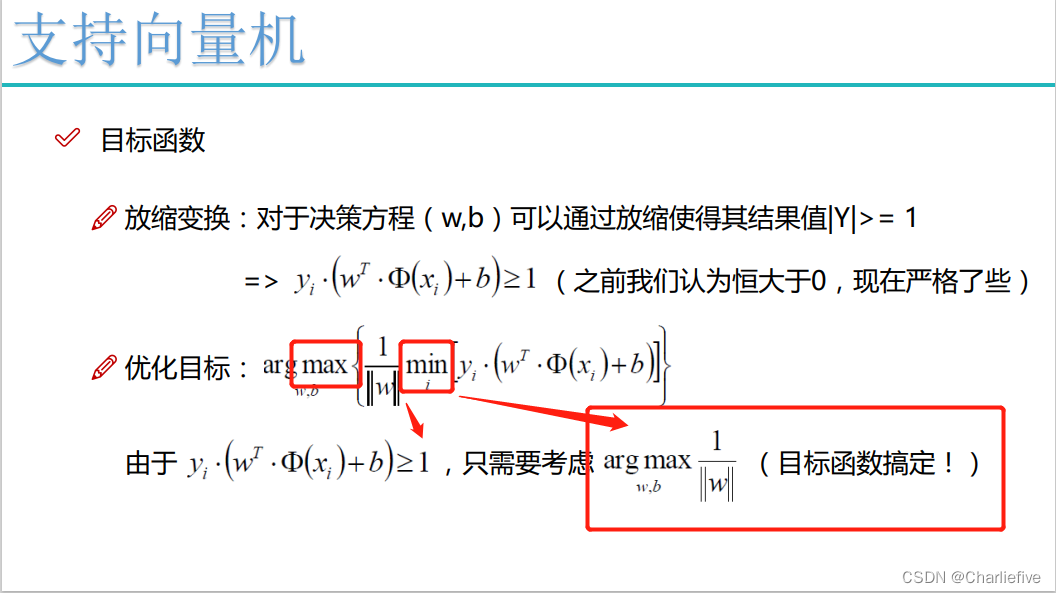

2.1.4线性SVM优化问题基本描述

目标函数:

d

=

∣

ω

T

x

+

γ

∣

∥

ω

∥

d=\frac{\left|\boldsymbol{\omega}^{T} \boldsymbol{x}+\gamma\right|}{\|\boldsymbol{\omega}\|}

d

=

∥

ω

∥

ω

T

x

+

γ

因为,我们只关心支持向量上的点。随后我们求解d的最大化问题变成了||w||的最小化问题。进而||w||的最小化问题等效于

min

1

2

∥

ω

∥

2

\min \frac{1}{2}\|\omega\|^{2}

min

2

1

∥

ω

∥

2

为什么要做这样的等效呢?这是为了在进行最优化的过程中对目标函数求导时比较方便,但这绝对不影响最优化问题最后的求解。我们将最终的目标函数和约束条件放在一起进行描述:

min

1

2

∥

ω

∥

2

\min \frac{1}{2}\|\omega\|^{2}

min

2

1

∥

ω

∥

2

s.t.

y

i

(

ω

T

x

i

+

b

)

≥

1

,

i

=

1

,

2

,

…

,

n

\text { s.t. } y_{i}\left(\boldsymbol{\omega}^{T} x_{i}+b\right) \geq 1, i=1,2, \ldots, n

s.t.

y

i

(

ω

T

x

i

+

b

)

≥

1

,

i

=

1

,

2

,

…

,

n

这里n是样本点的总个数,缩写s.t.表示”Subject to”,是”服从某某条件”的意思。上述公式描述的是一个典型的不等式约束条件下的二次型函数优化问题,同时也是支持向量机的基本数学模型。

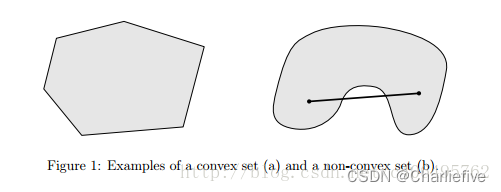

2.1.5求解准备(讲讲凸函数)

我们已经得到支持向量机的基本数学模型,接下来的问题就是如何根据数学模型,求得我们想要的最优解。在学习求解方法之前,我们得知道一点,想用我下面讲述的求解方法有一个前提,就是我们的目标函数必须是凸函数。理解凸函数,我们还要先明确另一个概念,凸集。在凸几何中,凸集(convex set)是在)凸组合下闭合的放射空间的子集。看一幅图可能更容易理解:

左右量图都是一个集合。

如果集合中任意2个元素连线上的点也在集合中,那么这个集合就是凸集。

显然,上图中的

左图是一个凸集,上图中的右图是一个非凸集

。

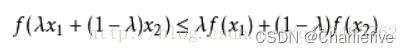

凸函数的定义也是如此,其几何意义表示为函数任意两点连线上的值大于对应自变量处的函数值。若这里凸集C即某个区间L,那么,设函数f为定义在区间L上的函数,若对L上的任意两点x1,x2和任意的实数λ,λ属于(0,1),总有:

则函数f称为L上的凸函数,当且仅当其上镜图(在函数图像上方的点集)为一个凸集。再看一幅图,也许更容易理解:

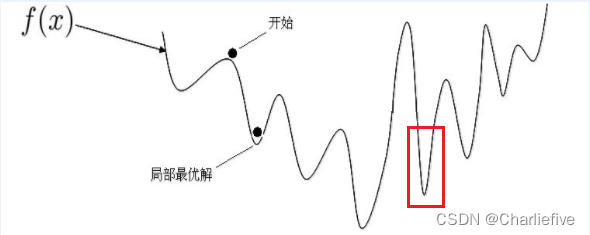

像上图这样的函数,它整体就是一个非凸函数,我们无法获得全局最优解的,只能获得局部最优解。比如红框内的部分,如果单独拿出来,它就是一个凸函数。对于我们的目标函数:

min

1

2

∥

ω

∥

2

\min \frac{1}{2}\|\omega\|^{2}

min

2

1

∥

ω

∥

2

很显然,它是一个

凸函数

。

通常我们需要求解的最优化问题有如下几类:

-

无约束优化问题,可以写为:

min

f

(

x

)

\min f(x)

min

f

(

x

)

尝尝使用的方法就是费马大定理(Fermat),即使用求取函数f(x)的导数,然后令其为零,可以求得候选最优值,再在这些候选值中验证;如果是凸函数,可以保证是最优解。这也就是我们高中经常使用的求函数的极值的方法。 -

有等式约束的优化问题,可以写为:

min

f

(

x

)

s

.

t

.

h

i

(

x

)

=

0

,

i

=

1

,

2

,

…

,

n

\min f(x) s.t. h_{i(x)}=0, \quad i=1,2, \ldots, n

min

f

(

x

)

s

.

t

.

h

i

(

x

)

=

0

,

i

=

1

,

2

,

…

,

n

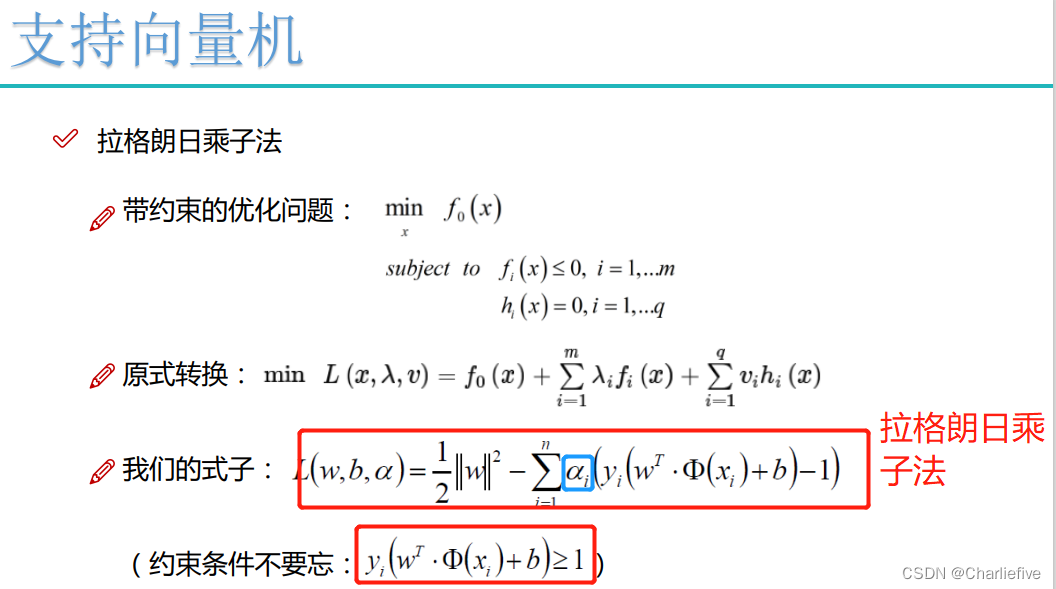

常常使用的方法就是拉格朗日乘子法(Lagrange Multiplier) ,即把等式约束h_i(x)用一个系数与f(x)写为一个式子,称为拉格朗日函数,而系数称为拉格朗日乘子。通过拉格朗日函数对各个变量求导,令其为零,可以求得候选值集合,然后验证求得最优值。 -

有不等式约束的优化问题,可以写为:

min

f

(

x

)

s

.

t

.

g

i

(

x

)

≤

0

,

i

=

1

,

2

,

…

,

n

h

j

(

x

)

=

0

,

j

=

1

,

2

,

…

,

m

\min f(x) s.t. g_{i(x)} \leq 0, \quad i=1,2, \ldots, n h_{j(x)}=0, \quad j=1,2, \ldots, m

min

f

(

x

)

s

.

t

.

g

i

(

x

)

≤

0

,

i

=

1

,

2

,

…

,

n

h

j

(

x

)

=

0

,

j

=

1

,

2

,

…

,

m

常常使用的方法就是KKT条件。同样地,我们把所有的等式、不等式约束与f(x)写为一个式子,也叫拉格朗日函数,系数也称拉格朗日乘子,通过一些条件,可以求出最优值的必要条件,这个条件称为KKT条件。

我们的最优化问题,属于C类问题:

min

1

2

∥

ω

∥

2

s

.

t

.

y

i

(

ω

T

x

i

+

b

)

≥

1

,

i

=

1

,

2

,

…

,

n

\min \frac{1}{2}\|\omega\|^{2} s.t. y_{i}\left(\boldsymbol{\omega}^{T} x_{i}+b\right) \geq 1, i=1,2, \ldots, n

min

2

1

∥

ω

∥

2

s

.

t

.

y

i

(

ω

T

x

i

+

b

)

≥

1

,

i

=

1

,

2

,

…

,

n

2.1.6拉格朗日函数

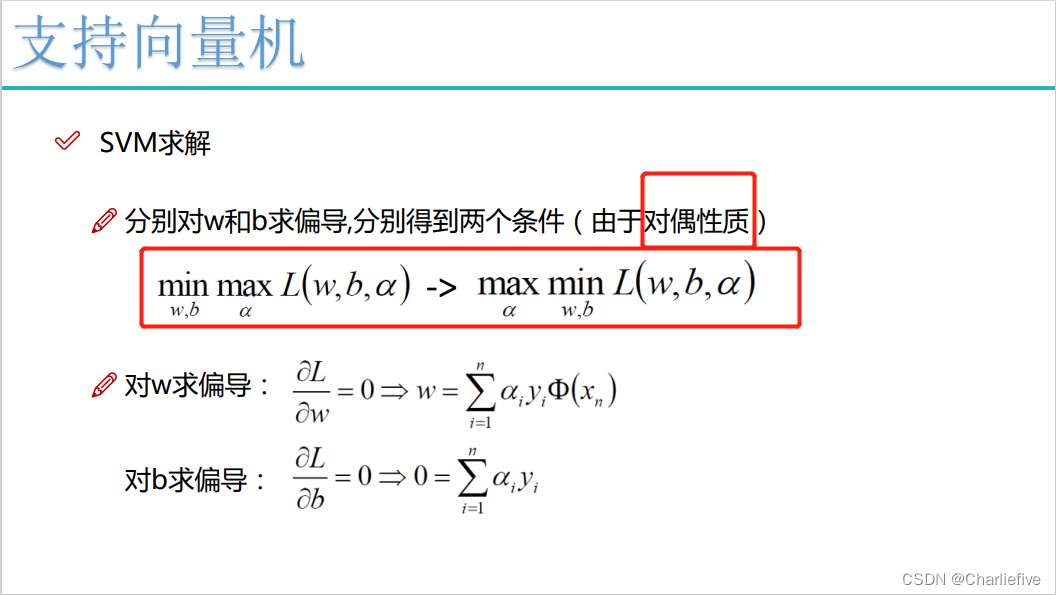

现在,我们的问题变成了求新目标函数的最小值

,即:

min

w

,

b

θ

(

w

)

=

min

w

,

b

max

α

i

≥

0

L

(

w

,

b

,

α

)

=

p

∗

\min _{w, b} \theta(w)=\min _{w, b} \max _{\alpha_{i} \geq 0} \mathcal{L}(w, b, \alpha)=p^{*}

w

,

b

min

θ

(

w

)

=

w

,

b

min

α

i

≥

0

max

L

(

w

,

b

,

α

)

=

p

∗

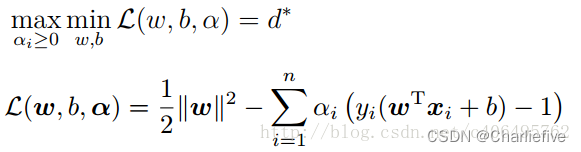

这里用p*表示这个问题的最优值,且和最初的问题是等价的。

max

α

i

≥

0

min

w

,

b

L

(

w

,

b

,

α

)

=

d

∗

\max _{\alpha_{i} \geq 0} \min _{w, b} \mathcal{L}(w, b, \alpha)=d^{*}

α

i

≥

0

max

w

,

b

min

L

(

w

,

b

,

α

)

=

d

∗

交换以后的新问题是原始问题的对偶问题,这个新问题的最优值用d来表示。而且d<=p*。我们关心的是d=p的时候,这才是我们要的解。需要什么条件才能让d=p呢?

首先必须满足这个优化问题是凸优化问题。其次,需要满足KKT条件。

凸优化问题的定义是:

求取最小值的目标函数为凸函数的一类优化问题。

目标函数是凸函数我们已经知道,这个优化问题又是求最小值。所以我们的最优化问题就是凸优化问题。

2.1.7KKT条件

见链接

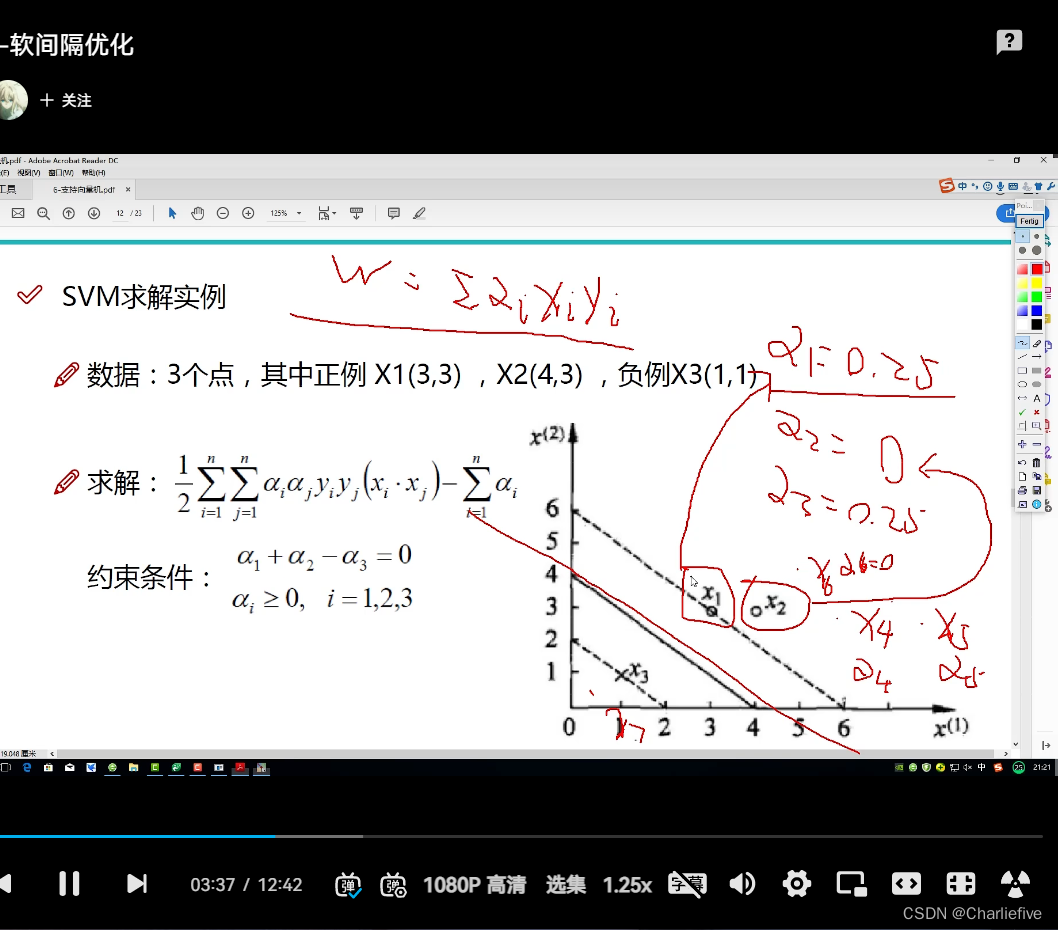

2.1.8对偶问题求解

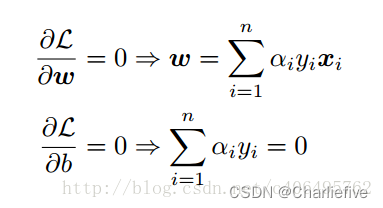

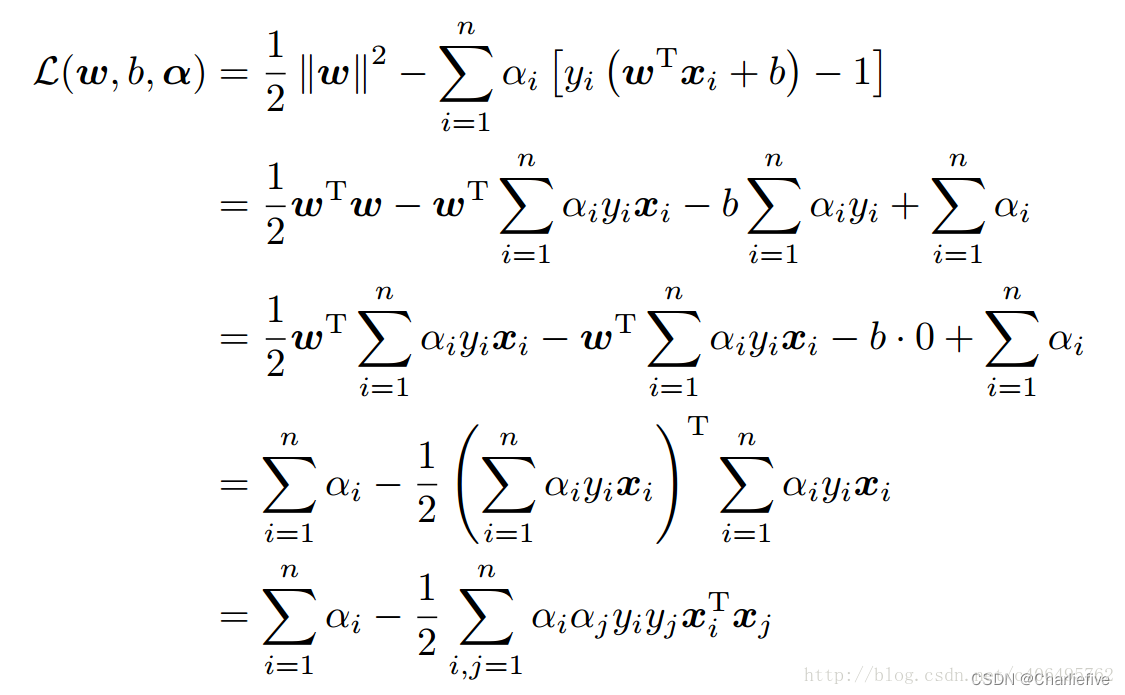

带回:

从上面的最后一个式子,我们可以看出,此时的L(w,b,α)函数只含有一个变量,即αi。

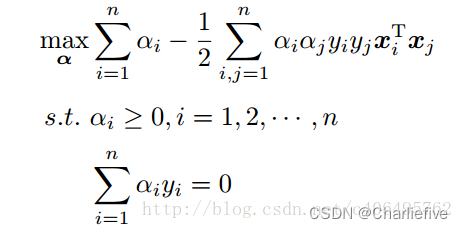

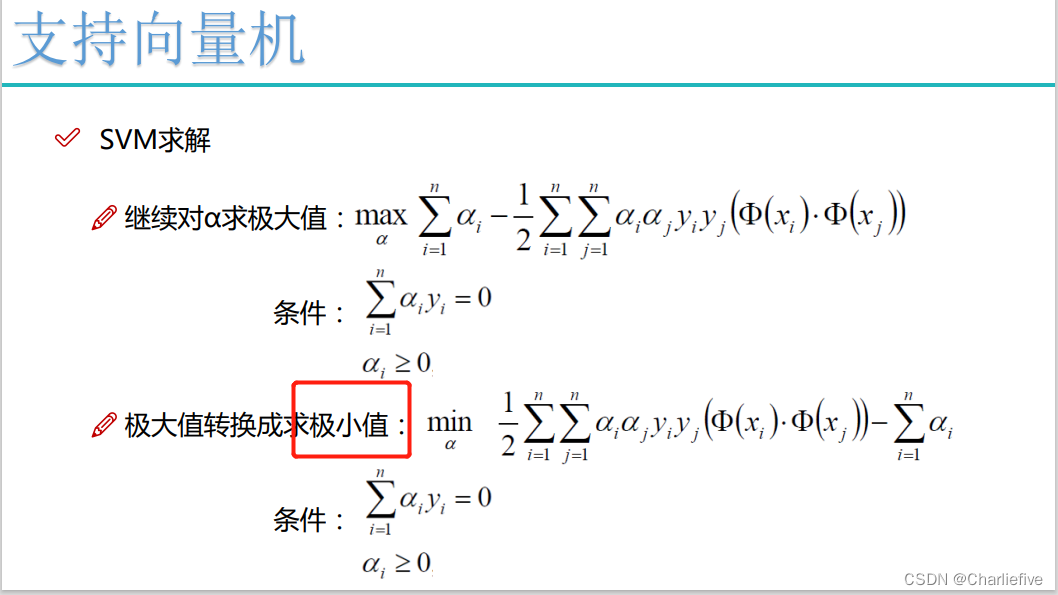

现在内侧的最小值求解完成,我们求解外侧的最大值

,从上面的式子得到:

现在我们的优化问题变成了如上的形式。对于这个问题,我们有更高效的优化算法,即序列

最小优化(SMO)算法

。

我们通过这个优化算法能得到α,再根据α,我们就可以求解出w和b

,进而求得我们最初的目的:找到超平面,即”决策平面”。

2.1.9最后求解

2.2 SMO算法

见链接:

https://jackcui.blog.csdn.net/article/details/78072313

!!!!!!

三、代码实战

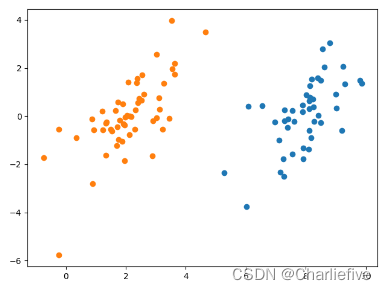

3.1准备数据

'''

@Project :MachineLearning

@File :svm-getdata.py

@Author :Kyrie Irving

@Date :2022/11/3 20:15

'''

import matplotlib.pyplot as plt

import numpy as np

def loadDataSet(fileName):

dataMat = []

labelMat = []

fr = open(fileName)

for line in fr.readlines():

line = line.strip().split('\t')

dataMat.append([float(line[0]), float(line[1])])

labelMat.append(float(line[2]))

return dataMat, labelMat

def showDataSet(dataMat, labelMat):

data_plus = [] # 正样本

data_minus = [] # 负样本

for i in range(len(labelMat)):

if labelMat[i] > 0:

data_plus.append(dataMat[i])

else:

data_minus.append(dataMat[i])

data_plus_np = np.array(data_plus) # 转换为numpy矩阵

data_minus_np = np.array(data_minus) # 转换为numpy矩阵

plt.scatter(np.transpose(data_plus_np)[0], np.transpose(data_plus_np)[1]) #正样本散点图

plt.scatter(np.transpose(data_minus_np)[0], np.transpose(data_minus_np)[1]) #负样本散点图

plt.show()

if __name__ == '__main__':

dataMat, labelMat = loadDataSet('testSet.txt')

showDataSet(dataMat, labelMat)